畝作り(畝立て)の基本

畝は畑の用土を高く盛り上げた栽培床のことで、畝を作ることを畝立てといいます。畝が上手に作れるようになると、野菜を美味しく健康に育てることができるようになります。

今回は畝を作る目的や畝の種類、畝の立て方など、畝作りの基本を徹底的にレクチャーします !

畝は野菜の種類や栽培時期、土壌の状態、栽培地の風土や気候などによって、いろいろと使い分けることが大切です。

畝作りの基本をしっかりと身に付けることができれば、これからの結果が大きく変わります。

畝を立てるのは難しいというイメージがあるかもしれませんが、畝作りを基本から丁寧に解説していくので、ぜひチャレンジしてみましょう 。

Contents Menu

- 畝を立てる目的

- 畝の種類と特徴

- 高畝(たかうね・こううね)

- 低畝(ひくうね・ていうね)

- 平畝(ひらうね)

- 鞍つき畝(くらつきうね)

- どの畝を立てれば良いのか、畝の決め方

- 畝を立てるときのコツとポイント

- 畝の幅の決め方

- 畝の高さの決め方

- 畝の方角の決め方

- 通路(作業スペース)の幅の決め方

- 野菜別の畝の種類と決め方

- 畝を立てる前の準備

- 畝の立て方(基本の作り方)

- 種類別の畝作りのコツとポイント

動画で解説「畝作りの基本」

YouTubeでも畝作りの基本を解説しています。テキストを見ながら動画を見るとより理解が深まります。

畝を立てる目的

畝を立てる目的は、作物の生育を良くするために土壌や環境を整えることで、主な目的とメリットは次のとおりです。

1. 畝を立てると排水性が向上する

畝を立てることで栽培地が地面より高くなり、雨が降っても水がたまりにくくなります。特に水はけの悪い土壌や、梅雨や秋雨の時期におすすめの畝です。

2. 畝を立てると土壌の通気性・保温性が向上する

畝立て作業によって土がふかふかになり、根が地中に伸びやすくなります。

また、畝の側面にも太陽光が当たるようになるので、地温が上がりやすくなって作物の生育が促進されます。

3. 畝を立てると根が健全に成長する

排水や通気性が良くなることで根腐れを防ぎ、土中に酸素が行き渡って、根がしっかりと伸びる環境になります。

4. 畝を立てると雑草を抑制できる

畝を作ることで用土の管理がしやすくなり、除草作業が容易になります また、マルチ(ビニールシート)を張るときに、畝があると設置しやすくなります

5. 畝を立てると農作業を効率化できる

畝を立てるとさまざまな管理作業がしやすくなり、収穫時に泥が付きにくくなるため、収穫後の処理も楽になります

6. 畝を立てると病害虫を予防できる

水はけの悪い場所では病害が発生しやすくなりますが、畝を作ることで排水性が良くなって病気のリスクを減らせます また、作物の株元に空間ができることで日当たりと風通しが良くなり、害虫の住処がなくなって発生を抑えられます

以上が畝立ての主な目的とメリットです。

品種ごとに適した畝を作れるようになると、苗の生育が順調になって収穫量も大きく増えます 。

畝の種類と特徴

野菜を育てる畝の種類は大きく分けると、高畝、低畝、平畝、鞍つき畝の4つです。それぞれの畝の特徴とメリット、適している環境、向いている野菜の種類などを解説します。

高畝(たかうね・こううね)

高畝とは、地面よりも20~30cm以上盛り上げて作る畝のことで、 用土が重く水はけの悪い畑や、地下水位が高くて湿害が発生する畑、作土層が浅いときに作る畝です。

ちなみに作土層とは、作物が根を張って養分や水を吸収する土壌の上層部のことです 高畝には次のようなメリットがあります。

高畝のメリット

1.高畝は排水性が良い

水はけが良く、雨が降っても根腐れしにくくなります 水はけの悪い粘土質の土壌、雨の多い地域・梅雨や秋雨の時期に適しています

2.高畝は地温が上がりやすい

日当たりが良くなり、土が温まりやすくなり、春や秋の寒い時期でも作物の成長を促進できます

3.高畝は根の張りが良くなる

ふかふかの土を保ちやすく、根がしっかり伸びやすくなるので、深く根を張る作物の生育を助けます

4.病害の予防につながる

水はけが良くなることで、過湿による病害(根腐れ病やベト病など)の予防になります。

高畝が適している環境 高畝が特に適しているのは、水はけの悪い粘土質の土壌、梅雨時期や雨の多い地域、春~夏の温暖な季節に栽培する場合で、逆に乾燥しやすい地域では、高畝は水分を保ちにくく、水不足になりやすいので注意が必要です。

高畝に向いている野菜の品種例

高畝に向いている野菜 高畝は多湿を嫌う野菜や、根を深く張る野菜に向いています。

高畝に向く果菜類

- トマト(根が深く張るので排水性が重要です)

- ナス(水を好みますが、過湿は苦手です)

- ピーマン・パプリカ(根腐れを防ぐために高畝が適しています)

- キュウリ(土壌の通気性が良いと生育がよくなります)

- カボチャ・スイカ・メロン(高温を好むので、地温が上がって生育が良くなります)

高畝に向く根菜類

- ジャガイモ(湿気に弱いため、高畝にすると病害の予防になります)

- サツマイモ(水はけが悪いと根腐れしやすくなります)

- ショウガ(排水性が良く、温かい環境ほどよく育ちます)

低畝(ひくうね・ていうね)

低畝とは、地面から5~10cm程度の高さに立てる畝のことで、主に次のようなメリットがあります。

低畝のメリット

1.低畝は適度な保水性がある

畝が低いので水分を保持しやすく乾燥を防げるので 乾燥しやすい砂地の畑や、水やりが難しい場所に適しています

2.低畝は安定した温度を保ちやすい

土の温度変化が緩やかになり、急激な温度の上昇・下降を防げるので 夏場の高温時や気候が温暖な地域では、地温が上がりすぎるのを防ぐことができます

3.低畝は風や雨の影響を受けにくい

高畝に比べて用土が崩れにくいので、強風や大雨による土壌流出を防げます 低

低畝での栽培に向いている野菜

低畝は、水分を好み、根を浅く張る野菜に向いています

葉野菜(浅根性の野菜)

- レタス(適度な水分を保持できるので、茎葉が柔らかく育ちます)

- ホウレンソウ(水分を必要とするので、低畝は乾燥を防げます)

- 小松菜(根が浅く収穫までが短いのでよく育ちます)

- チンゲンサイ(冬野菜の場合は地温を確保できます)

- ネギ(軟白栽培する場合、低畝が適しています)

根野菜(短根タイプ)

- ニンジン(高畝でも育ちますが、土の乾燥を防ぐなら低畝が向いています)

- ダイコン(特に短い品種や夏植えの品種に適しています)

実野菜(実がなる野菜)

- 枝豆(根が浅めで、適度な水分が必要なので適しています)

低畝が適している環境

- 水はけが良すぎる砂質土壌(水分を保持できないため)

- 夏場や乾燥しやすい地域

- 根が浅く乾燥に弱い野菜を育てる場合(乾燥を防ぐため)

ただし、水はけが悪い粘土質の土壌で低畝にすると、水がたまりすぎて根腐れの原因になることがあるので注意が必要です

平畝(ひらうね)

平畝は畝をほとんど立てずに、地面とほぼ同じ高さで作物を栽培する畝のことです。

平畝のメリット

1.平畝は水分をしっかり保持できる

水はけが良すぎる砂質土壌や乾燥しやすい地域で有効で、水を好む作物の栽培に向いています。

2.平畝なら畝を作る手間が少ない

畝を盛り上げる作業が不要なので作業が簡単です。広い畑で省力的に管理できます 。

3.平畝は直根性の作物が育ちやすい

根がまっすぐ伸びる野菜(ダイコンやゴボウなど)に適しています

4.連作障害を軽減しやすい

土を入れ替えたり、客土する(別の土を加える)ことで、連作障害が発生しにくくなります。

平畝に向いている野菜

平畝は、水分を多く必要とする作物や、直根性の野菜に向いています。

根野菜(直根性)

ダイコン(根が長く伸びるため、まっすぐ育ちやすい) カブ(みずみずしい根を収穫できます) ニンジン(栽培初期は水分を好みます) サトイモ(湿り気のある土壌を好みます)

葉野菜(水を好む性質)

クレソン(特に湿地栽培に適しています) レンコン(水田のような環境が必要です) ミズナ(湿り気のある土壌を好みます)

穀物類

小麦・大麦(乾燥しすぎず、適度な水分を保持する平畝が向いています)

平畝が適している環境

- 水はけが良すぎる砂地や乾燥しやすい地域(水分を保持するため)

- 雨が少ない地域(水分を逃がさず作物を育てやすい)

- 根が深く伸びる作物を育てる場合(まっすぐ伸ばしやすい)

ただし、水はけが悪い粘土質土壌では、雨が降ると水がたまりすぎて根腐れを起こしやすいため 多湿を嫌う野菜は低畝で栽培するようにしましょう

鞍つき畝(くらつきうね)

鞍つき畝は、畝の中央部分をやや盛り上げ、両側をなだらかに傾斜させた形状の畝です。

畝の断面を見ると、馬の鞍のように見えることからこの名前がついています 。

鞍つき畝のメリット

1.鞍つき畝は水はけと保水のバランスが良い

中央部は水はけが良く、側面は水分を保持しやすいので、適度な排水と保水のバランスが取れます 水はけが悪い土壌でも過剰な水分を逃がしやすく、根腐れを防ぐことができます

2.鞍つき畝は土壌の通気性が良い

ふかふかの土を維持しやすく、根の成長を促すことができます 土壌の極度の過湿を防げるので、病害が発生しにくくなります

3.鞍つき畝は畝の中央と側面で異なる野菜を作れる

畝の中央部は乾燥を好む作物、側面は適度な湿気を好む作物を植えることができます 畝の幅を広く取れるので、複数の作物を組み合わせた栽培が可能です

4.崩れにくい

通常の高畝に比べて側面がなだらかなので、雨や風で崩れにくくなります

鞍つき畝に向いている野菜

鞍つき畝は、適度な水はけと保水が求められる野菜、根がしっかり伸びる野菜に向いています 。

果菜類(つる性・支柱栽培の野菜)

- ナス(適度な水分が必要ですが、過湿を嫌います)

- ピーマン・パプリカ(根腐れを防ぎつつ、水分を適度に保持することができます)

- キュウリ(排水性と保水性のバランスが良いのでおすすめです)

- カボチャ(つるが四方に這って育つのでおすすめです)

根菜類

- ジャガイモ(水はけを良くしつつ、適度な湿度を確保できます)

- サツマイモ(土が風化しにくく柔らかいので、根の張りが良くなります)

葉野菜(適度な水分を必要とするもの)

- キャベツ・ブロッコリー、カリフラワー(適度な湿り気を確保できて、根腐れもしにくくなります)

鞍つき畝が適している環境

- 水はけの悪い粘土質の土壌(排水性を確保しつつ、水分を保持できる)

- 雨の多い地域(過湿を防ぎながら、用土が乾燥しすぎるのも防げる)

- 根を深く張る野菜を育てる場合(用土の通気性が良くなり、根の張りが良くなる)

鞍つき畝は、水分管理が難しい環境でバランスの取れた土壌にできるので、排水性や保水性の両方のメリットを兼ね備えた畝になります。

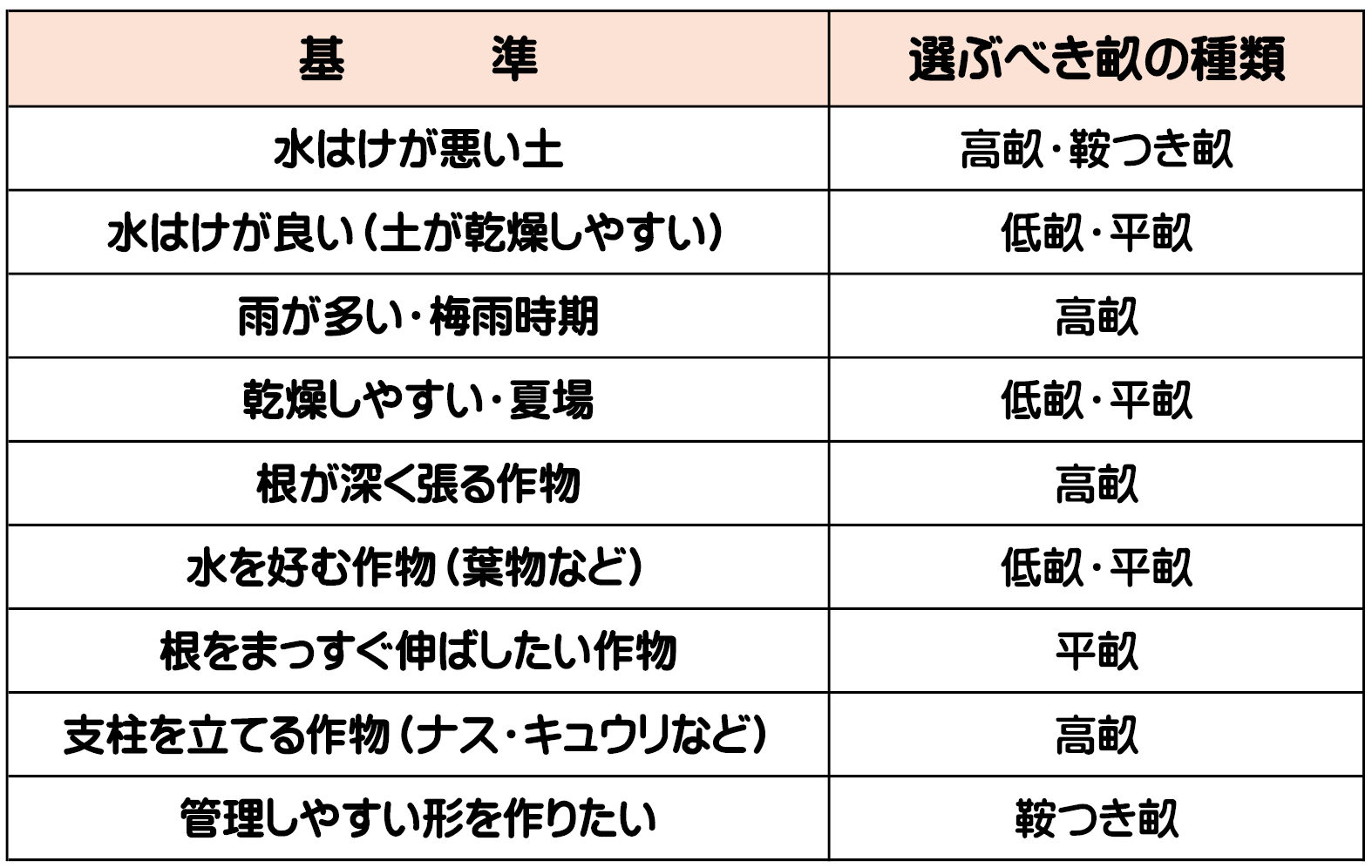

どの畝を立てれば良いのか、畝の決め方

どの畝を立てるかは、栽培する土壌の性質・作物の特性・栽培地の気候や風土・作業のしやすさなどで決めるのが基本になります。

どの畝を選択すれば良いのか、決定する基準を見ていきましょう。

畝の種類を決定するときの判断基準

1. 土壌の性質(排水性・保水性など)

畑の土の性質によって、適した畝の高さや形が変わります。

水はけが悪い粘土質の土壌は、高畝か鞍つき畝を立てて、水がたまらないようにします。

水はけが良すぎる砂質土壌は、低畝か平畝を立てて、乾燥を防ぎ、水分を保持します。水はけが普通の土壌は、作物に合わせて畝を決定すればOKです。

2. 栽培する野菜の特性

作物ごとの特性に適した畝の高さがあります。

根が深く張る作物や、過湿を嫌うトマト、ナス、ジャガイモ、サツマイモなどの作物は、高畝で栽培すれば、水はけを良くし、根をしっかり張らせることができます。

水菜など水を好む作物や、レタス、ホウレンソウ、小松菜などの根を浅く張る作物は、低畝または平畝で栽培すれば、適度に水分を保持することができます。

根がまっすぐ伸びるダイコン、ゴボウ、ニンジンなどの作物は、平畝を立てると深く根を張りやすくなります。

3. 気候と季節

栽培地の気候や、栽培する季節によって畝の種類を変えると、野菜の育ちが変わります。

雨が多い地域や梅雨時期は、高畝または鞍つき畝で栽培すれば、排水性が良くなって根腐れを防ぐことができます。

乾燥しやすい地域や夏場の栽培では、低畝または平畝で栽培すれば、乾燥を防いで水分を保持することができます。

気温が低い春先や寒冷地では、高畝で栽培すれば地温を上げやすく、苗の成長を促進することができます

4. 作業のしやすさ・管理方法

畑の管理のしやすさや、育てる作物の組み合わせも畝の種類を決める基準です 。

空中栽培するトマト・ナス・キュウリなどの作物は、 高畝にすると支柱が立てやすくなり、根をしっかり張らせることができます。

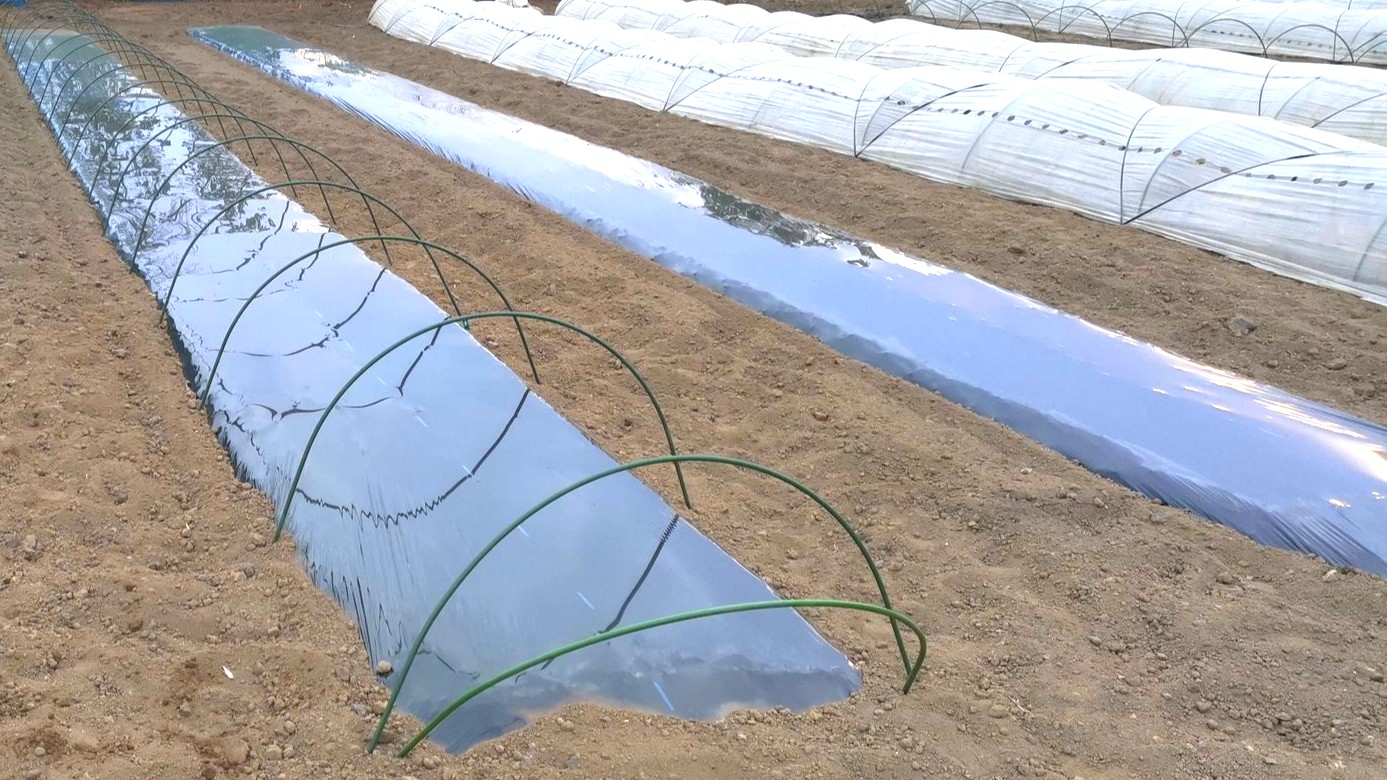

マルチ(ビニールシート)を使う場合は、高畝または低畝にすると、雑草防止や地温調整をしやすくなります。

多品種を一緒に植える場合は鞍つき畝にすると、中央の高いエリアと側面の低いエリアとで異なる環境を作ることができます。

畝を立てるときのコツとポイント

畝の作り方の基本 それぞれ畝の見た目や高さは違いますが、基本的な考え方は同じです。

このPartでは畝を作るときに注意することや、畝の基本知識を解説します。

畝幅の決め方

野菜の根の張り方や作物の株間(野菜同士の間隔)と作業スペースの確保、作業効率を考えて決めます。

例外もありますが、多くの野菜は株の直径と同じ長さの側根が張り出します。例えばキャベツだと、収穫前には株の直径が50~60cmになるので、根の直径も最終的に50~60cmまで広がるといった具合です。

つまり、キャベツ栽培で作る畝の幅は、最低でも60cm以上が必要ということになります。

ただし、2列に植えたいからと120cm以上にすると管理作業がやりにくくなるため、畝幅は作業しやすい幅にするのがポイントです。

畝幅の調整のコツとポイント

水はけの悪い土壌の場合は、幅を広め(90cm以上)にして、空気の流れを良くして風乾しやすくしておきます。

反対に乾燥しやすい土壌の場合は、幅は狭め(60cm程度)にして、水分を逃がしにくくします。

機械作業を考慮する場合は、管理機や耕運機のサイズに合わせて、60~120cmの間で畝幅を決定しましょう 。

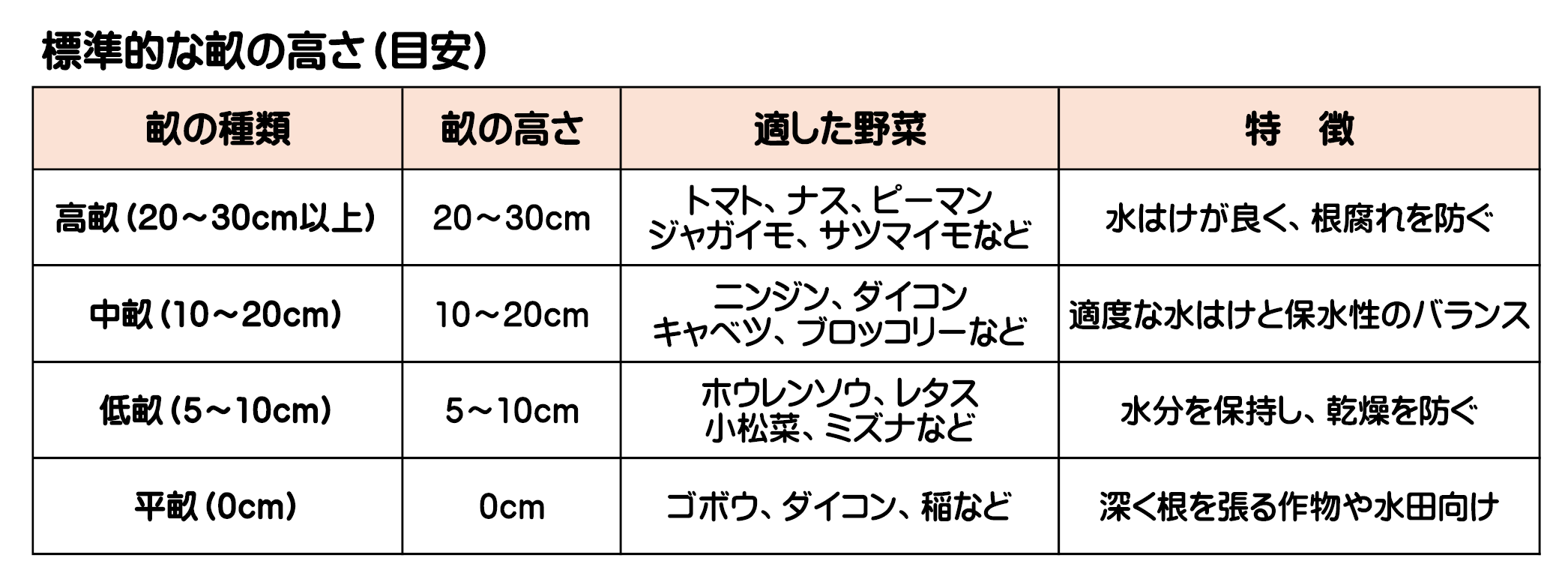

畝の高さの決め方

野菜の品種によって畝の高さを決める

多湿を嫌う野菜は水はけのよい高畝で育て、乾燥を嫌う野菜は低畝または平畝で育てます。

土壌の状態で畝の高さを決める

乾燥しやすい土壌は畝を低くし、土質が重く水はけの悪い土壌や、作土層が浅い場所では畝を高くします。

特に粘土質土壌の場合は、高畝で栽培すると根腐れを防ぐことができます。水はけが良すぎる砂質土壌の場合は、低畝または平畝で栽培すれば乾燥を防ぐことができます。

気候や風土で畝の高さを決める

梅雨時期や雨の多い地域の場合は、畝を高くすれば排水を良くすることができ 、夏場の乾燥しやすい時期や温暖な地域の場合は、畝を低くすれば水分を保持することができます 。

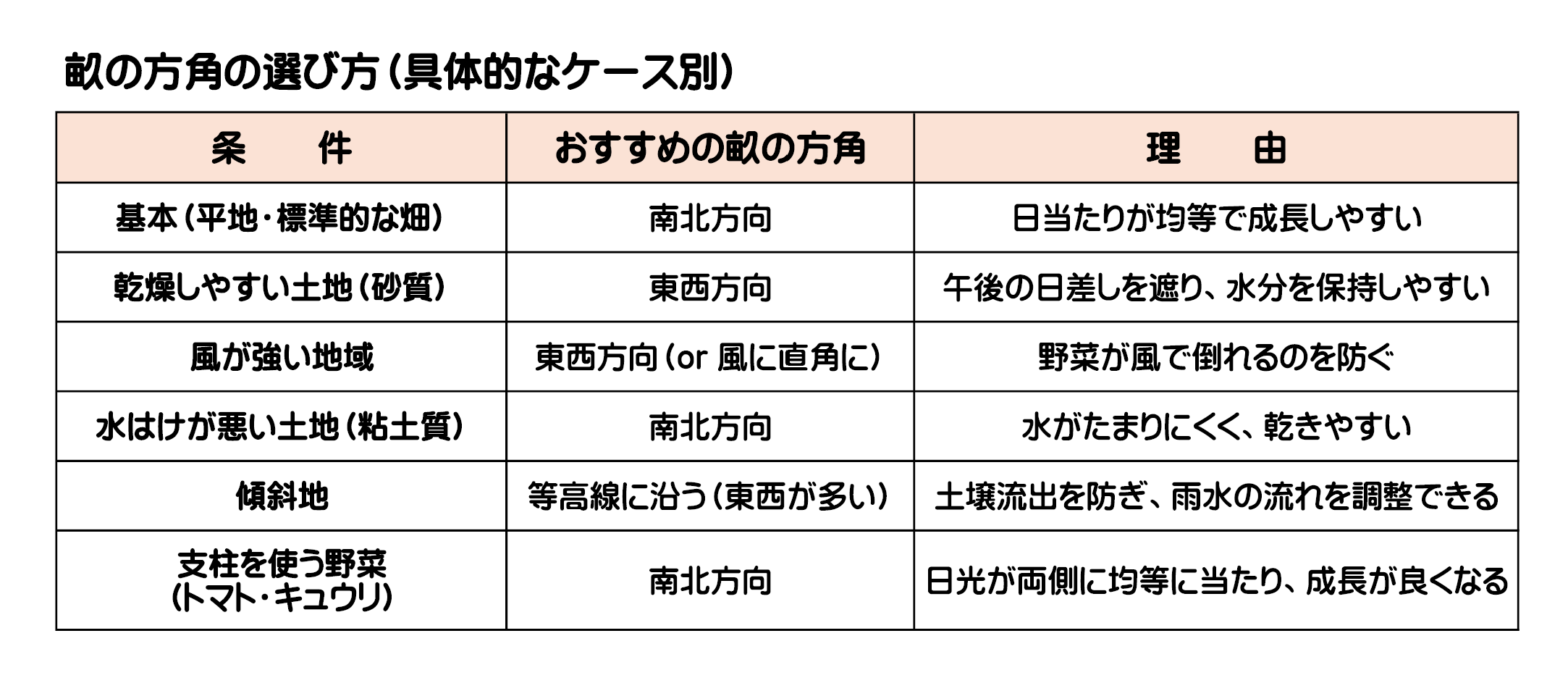

畝の向きの決め方(畝を立てる方角)

畝の方角は、日当たり・風通し・水はけを考慮して決めることが大事です。畑の環境に合わせて、最適な方角を選ぶことができれば、野菜を健康に育てられます。

例えば、冬場は太陽が低い位置に登って日照時間も短いため、畝は東西方向に伸ばして作る 傾斜地に畝を作る場合は、等高線(高さを表す線)に沿って立てるなどです。

どのような基準で畝の方角を決めるのか見ていきましょう

畝の方角を決める基準

1. 日当たりを考慮して方角を決める

畝を立てる方角は南北方向が基本です。この理由は、太陽は東から西へ移動するため、畝に太陽光が均等に当たって日照量のバランスが良くなるからです。

畝にバランスよく太陽光があたると、野菜が良く育つだけでなく、茎葉や果実の成長が揃いやすくなります。

南北畝は日照を好む、トマト・ナス・キュウリなどの実野菜や、結球する大型の葉野菜におすすめです。

反対に強い日差しを防ぎたい場合や、夏の乾燥を防ぎたいときは、東西方向に畝を立てます。東西畝は、午前と午後で異なる日の当たり方をするため、過度な土壌の乾燥を防げるからです。

夏場の強い日照が苦手なダイコン・ニンジン・ジャガイモなどの根野菜や、コマツナ、ホウレンソウ、ミズナなどの軟弱野菜などに向いています。

基本は南北方向に畝を立てますが、乾燥を防ぎたい場合は東西方向も選択肢といった感じです。

2. 風通しを考慮して方角を決める

風通しの良い畑では南北方向が基本です。

この理由は、日本では季節風が夏は太平洋側から、冬は大陸側から吹くことが多いためです。風が適度に通るように畝を立てると、病害虫の発生を防ぐことができます。

つる性のキュウリ・インゲン・ゴーヤなどの野菜を支柱栽培する場合、季節風をうまく利用すると、通気性が良くなって病害を抑えることができます。

また、風が強すぎる場所では東西方向に畝を立てないようにします。

この理由は、強風が畝の長辺方向に向かって当たり、苗が倒れやすくなるからです。風が強い地域や、吹きおろしの多い山間地で東西畝を立てるときは、防風ネットなどを設置して苗の倒壊防止対策をしておきましょう。

3. 水はけ・土地の傾斜を考慮して方角を決める

畑が斜面にある場合は、傾斜と直角(等高線に沿った方向)に畝を作ると、用土の流出を防ぐことができます。

また、傾斜に沿った方向に畝を立てると水の流れが強すぎて、肥料も流れ出やすくなります。山間地では東西方向の畝が適していることも多いので、栽培地の環境をよく見て判断しましょう。

水はけが悪い土地では南北方向が基本になります。

これは一日を通して畝に日照が当たるため、水が溜まりにくくなり、土壌も均等に乾きやすくなるからです。

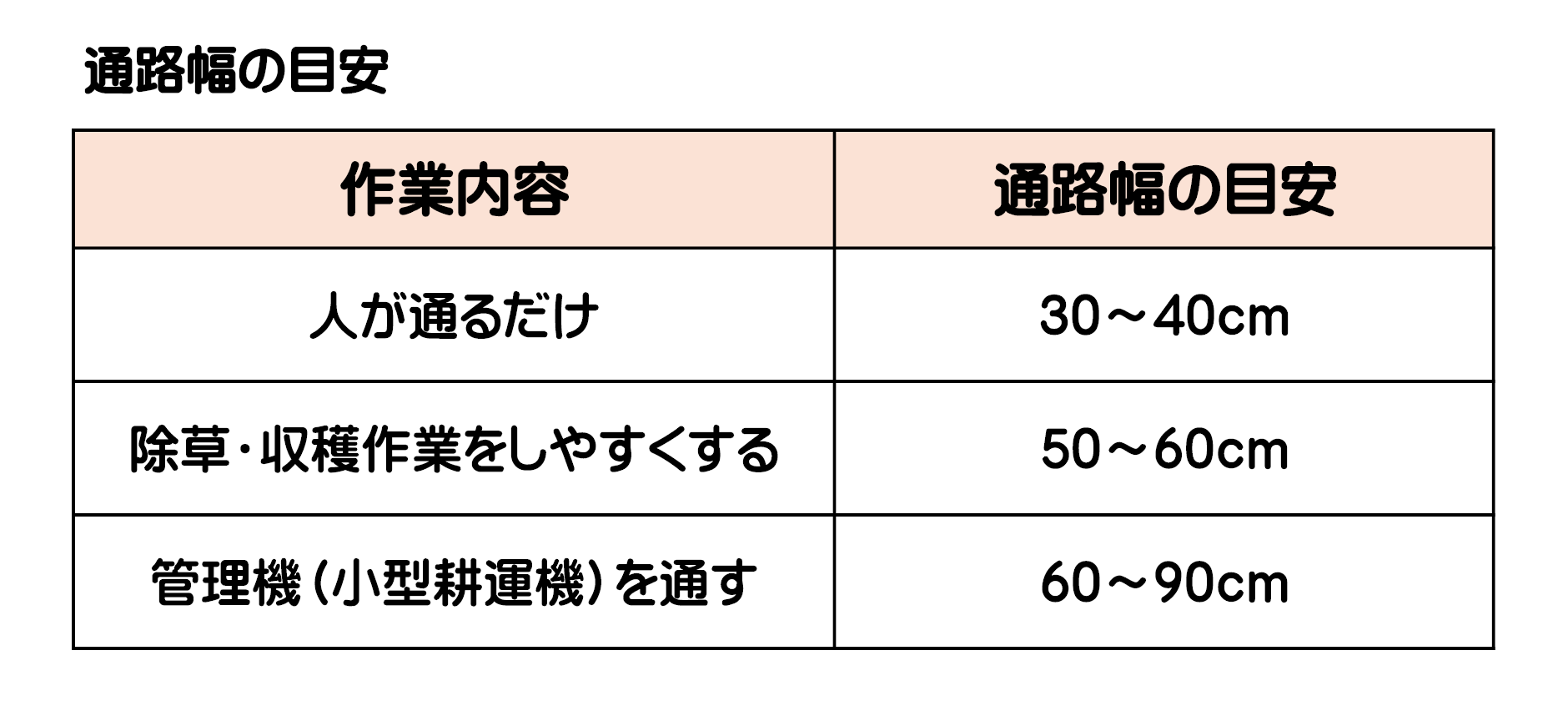

通路(作業スペース)の幅の決め方

畝の間に作業用の通路を確保すると、野菜のお世話が楽にできます。ちなみに畝と畝の間の作業スペースのことを畝間と言います。

基本的に畝間の間隔は作業内容によって幅を調整しますが、作物の種類によって広くしたり、狭くしたり調整すると作業効率も良くなります。

つるが広がって育つカボチャやスイカなどの作物は、畝間を広め(60~90cm)に確保し、小松菜やホウレンソウなど小型の葉野菜や、ニンジン・ダイコン・カブなどの根野菜は狭め(30~40cm)でOKです。

野菜別の畝の種類と決め方

畝を作るときのコツやポイントは理解できたでしょうか。

畝立てに慣れるまでは、どの野菜にどの畝を立てれば良いかの判断が難しいと思うので、基本的な畝の決め方の例をご紹介しておきます。

まずはこれを基本にして、慣れてきたら栽培地の環境に合わせて変化させていきましょう。

トマトやナスなど実野菜の畝

畝幅:90~120cm(1条~2条)

畝高:20~30cm(高畝で水はけを良くする)

株間:40~60cm

通路幅:50~60cm

ホウレンソウや小松菜など葉野菜の畝

畝幅:60~90cm(2条~4条)

畝高:5~10cm(低畝で水分を保持)

株間:10~20cm

通路幅:30~40cm

ダイコンやニンジンなど根野菜の畝

畝幅:60~90cm(2条~3条) 畝高:10~20cm 株間:20~30cm 通路幅:40~50cm

畝を立てる前の準備

畝を立てる前に次の準備を終わらせておくと、スムーズに畝立て作業ができます 。畝立て前にはどのような作業をするのか見ていきましょう。

1. 雑草や石などの障害物を取り除く

畑の表面の雑草や石を取り除いておくと、畝立て作業がしやすくなります

2.土を耕して堆肥や肥料を混ぜる

用土を20~30cmの深さまで耕して、ふかふかの状態にしておきます 植えつけの2週間前までに、牛ふん堆肥・腐葉土、苦土石灰を投入して耕うんし 1週間前になったら、元肥(化成肥料やぼかし肥などの有機肥料)を畑全面にまいておきます

3.土を寝かせる(できればでOKです)

用土と肥料・土壌改良剤をなじませるため、1~2週間ほど放置しておきます

畝の立て方(基本の作り方)

畝を立てる手順を解説します。基本的にはどの畝の立て方も同じですが、畝の種類によって若干の違いがあります。

畝作りの手順

1. 畝の種類を決める

まずは栽培する野菜からどのような畝を作るか検討しましょう。

1つの畝で複数の野菜を混植するときは、相性や栽培期間などから組み合わせを決めて、どのような畝を作るか検討することが大事です。

2.土を盛る(畝の形を作る)

クワやスコップを使って、通路から土を寄せて畝の中央に盛っていきます。

畝作りに慣れるまでは、作りたい畝の形に縄やロープを張る方法もおすすめです 。

3.畝を均す

レーキや熊手、平たい板などを使って、畝の表面を平らに均します。

このときに通路の土をしっかりと踏み固めておくことで、畝の崩れを防ぐことができます。

4.畝の肩を固める

畝の側面の土が崩れないように、鍬や手で軽く押さえて固めておきます。

用土をあまり強く締め付けると、通気性が悪くなるので注意しましょう 。

5.必要に応じてマルチを張る

ビニールマルチ(黒マルチやシルバーマルチ)には、雑草防止のほか、保温や保湿効果があります。

夏場の乾燥防止、冬場に地温を上げたいときは、畝立て後早めにマルチを張っておきましょう。

時間が経つと風や雨などで畝が崩れやすくなります

種類別の畝作りのコツとポイント

高畝を作るときのコツとポイント

高畝を作るときは、通路からしっかり土を集め、高く盛りましょう 土が崩れやすいので、マルチを張ると効果的です

低畝を作るときのコツとポイント

低畝を作るときは、用土はあまり盛らず、通路より少し高くする程度にしておきます。乾燥を防ぐため、ワラやマルチを活用するのも有効です

平畝を作るときのコツとポイント

平畝を作るときは、特に畝を立てずに、耕した土をそのまま使います。水はけが悪い場所では不向きなので低畝も検討しましょう 。

鞍つき畝を作るときのコツとポイント

鞍つき畝を作るときは、中央をやや高くし、両端をなだらかに低くしておきます。中央付近は大雨でも水が溜まりにくく、乾燥も防げるので、多湿に弱い野菜を中央に植えましょう。

野菜の畝作りの解説はいかがだったでしょうか。

出来る限り分かりやすく解説したつもりですが、難しい部分もあったかと思います。何度も記事を読み返して、少しずつ知識を深めていきましょう。

次のページでは、気温が低いときに地温を上げたり、害虫から野菜を守るために必要なマルチングの基本知識について説明します。

NEXT:マルチング資材の使い方と目的

▷野菜作りの教科書!VegetablesBeginnersGuide

YouTube公式チャンネル

YouTubeの動画でも野菜の育て方や野菜作りのコツなどを分かりやすくご紹介しています。チャンネル登録おすすめです。