野菜の種まきの基本

野菜の種まき方法を詳しく解説します。野菜は正しく種をまけば発芽が揃って育苗もスムーズになります。種まきと苗作りの基本を学びましょう!

Contents Menu

- 種子と発芽の仕組み

- 在来種(固定種)とF1種

- 野菜の種まき方法と苗作りのやり方

- 種まきの種類と特徴

- 直まきとは?

- ポットまきとは?

- ポットまきに向いている野菜と向いていない野菜一覧

- 種子の催芽処理

- 種まきを成功させるコツとポイント

YouTubeで解説「種まきの基本」

動画でも種まきの基本を詳しく解説しています。テキストを手元に見ると理解がより深まります。チャンネル登録もおすすめです。

種子と発芽の仕組み

種まきを成功させる第一歩は、種子の発芽の仕組みを知ることです 野菜の種子はどのような特徴をしていて、どのような性質があるのでしょうか。

野菜の種子は有性生殖によって形成される増殖器で 厚くて固い外皮の内側には、子葉・胚軸・幼芽・幼根からなる胚と、発芽するための栄養が蓄えられた胚乳から形成されています。

余談ですが、野菜の中には胚乳がない無胚乳種子があります。アブラナ科の大根やキャベツ、ウリ科のキュウリやスイカなどが無胚乳種子で、これらの野菜は胚乳が退化して、養分が子葉に蓄えられています。

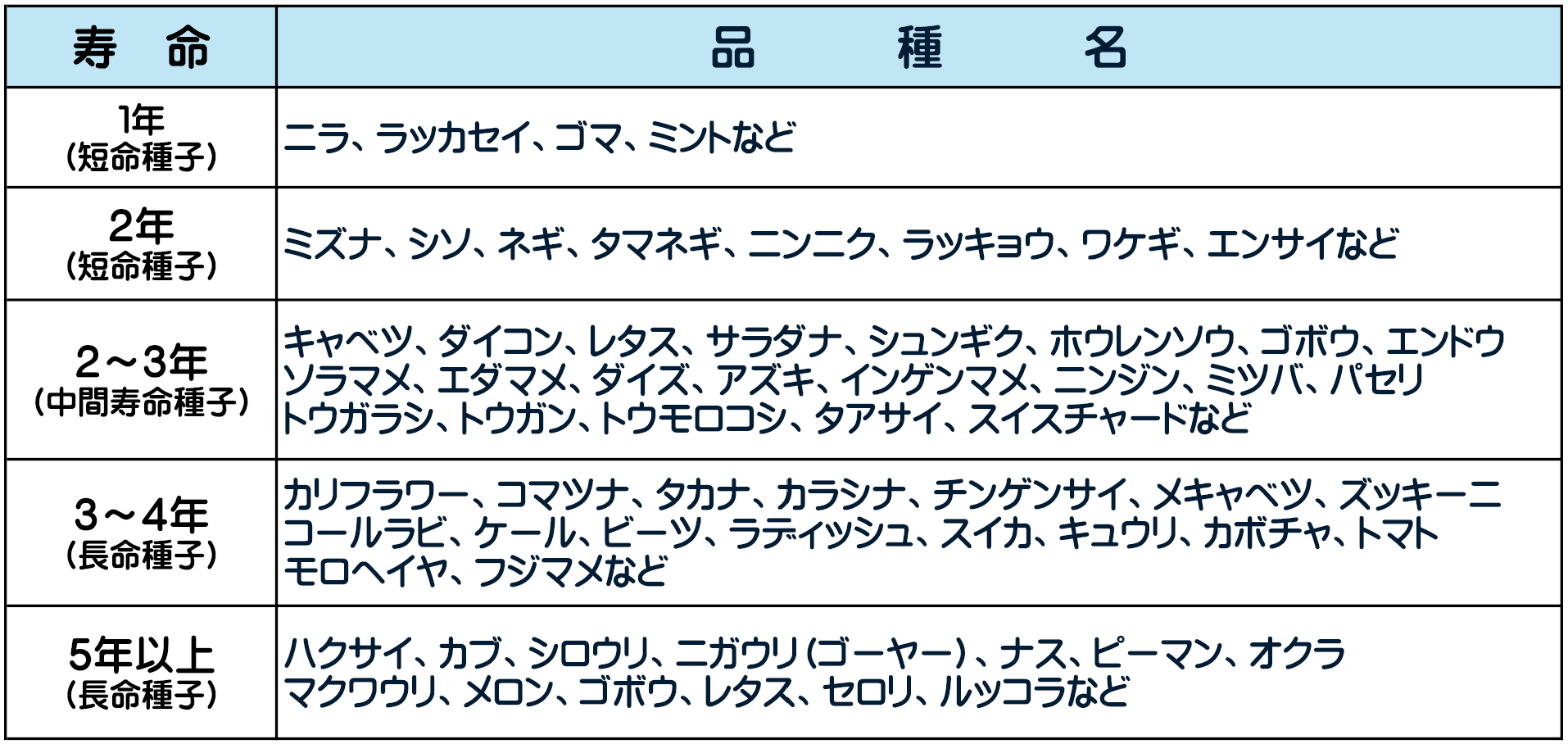

種子にはほとんど水分が含まれておらず、長期間の乾燥にも耐えることができます。この表は種子の寿命を一覧にしたものです。

種子の寿命は品種や保存状態によって変わりますが、短くて1年、長くて4年以上です。寿命が短い品種は時間の経過と共に発芽率が下がっていくので、毎年新しい種子を購入するようにしましょう。

種子を長期間保存するには、低温(15℃前後)・乾燥した条件下で保管することがポイントです。少量であれば乾燥材と一緒に密閉容器に入れて、家庭用の冷蔵庫で保管してもかまいません。

また、採種直後の種子は、発芽の条件が整っていても発芽しないことがあります この状態のことを種子の休眠と言います。

休眠のメカニズムははっきりと解明されていませんが、冬の寒さや夏の高温を乗り越えて、種子の存続の可能性を高めるためや、種子を広範囲に散布するための時間稼ぎをするためとも言われています。

休眠がある品種の種子は、採取してすぐに種をまいても発芽しないため、休眠打破を行ってから種まきするのが基本です。休眠打破に必要な条件は品種ごとに違っています。

多くの野菜は吸水させた種子を、5℃前後の低温に一定期間当てると休眠打破できますが、 ホウレンソウなど一部の野菜は、太陽光に数日当てるなどの、変温処理や高温処理をすることで休眠打破します。

その他にも、発芽抑制物質を除去する浸水処理や水洗処理、植物ホルモンを利用するジベレリン処理などがあります。

種子が発芽するには、水分以外に温度と酸素が必要です。

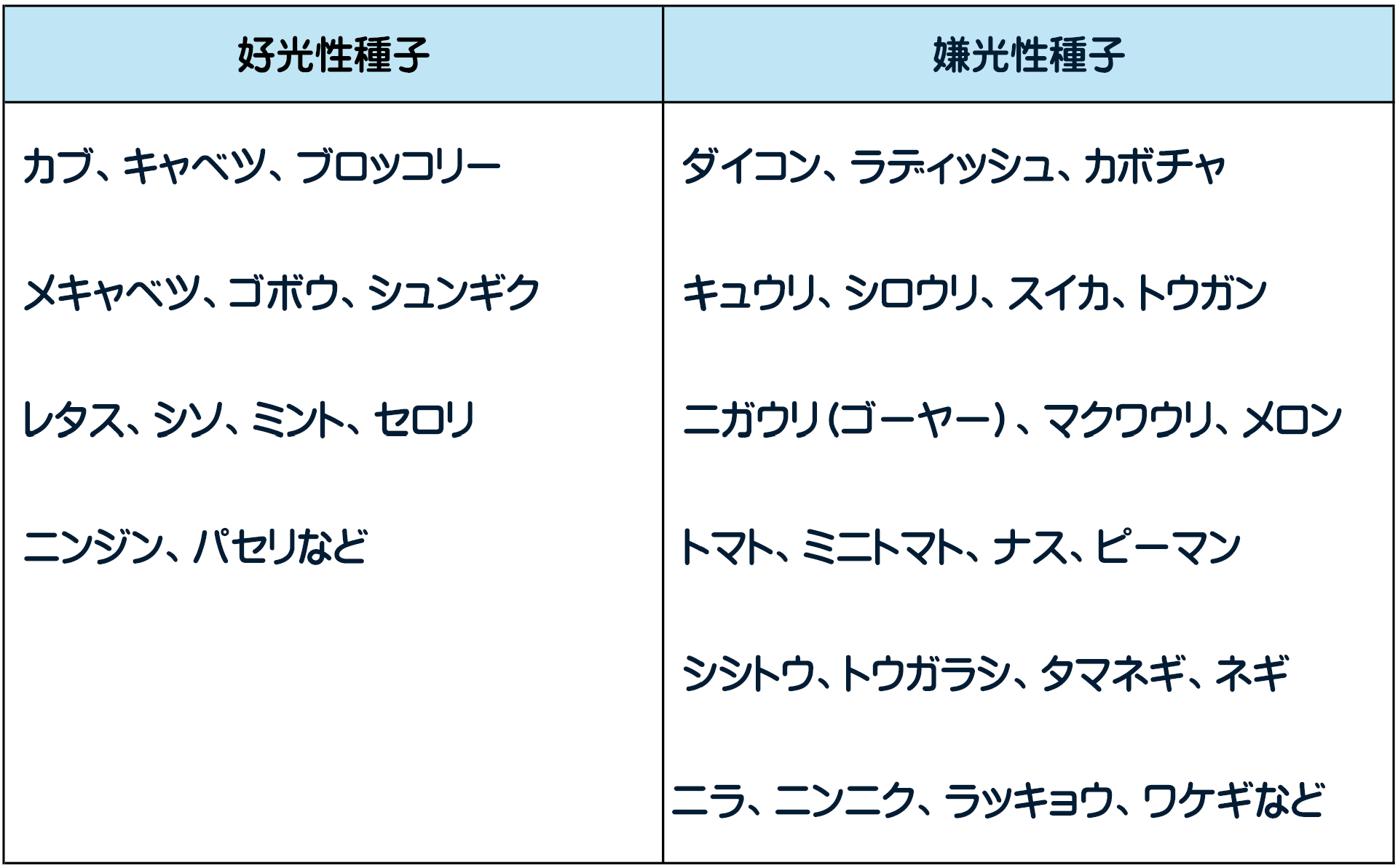

光は必ずしも必要ありませんが、レタスやミツバ・ゴボウなど、発芽に光の影響を受ける品種も存在しています。

光があたると発芽が促進される種子のことを好光性種子と言い、光があたると発芽が阻害される種子のことを嫌光性種子と言います。

種子は発芽の条件が整うと、胚乳の養分を利用して芽や根を伸ばして成長を始めます。

以上が種子と発芽の仕組みです。種子と発芽の仕組みが分かってくると、種まきの時にどのような点に注意すれば良いのかが、少し見えてきたのではないでしょうか

。

在来種(固定種)とF1種

野菜の種子には在来種(固定種)とF1種があります。タネ袋に「育成」と書かれたものが在来種(固定種)で、「交配」と書かれたものがF1種です。

在来種(固定種)とは、その土地の地域の気候や風土に適応しながら、何世代にも渡ってその性質が受け継がれてきた品種のことです。

味や形が固定されていて、昔ながらの味や特徴を楽しむことができ、全国で古くから自家採種して栽培されている伝統野菜の多くはこの固定種です。

固定種は親と同じ形質を持った種子ができるという特徴があります。そのため、育てた株から種子を採種すれば、翌年以降も同じ性質のものが収穫できます

。

F1種は異なる特性を持つ親同士をかけ合わせた品種で、一代目のときだけ両親から受け継いだ形や味などの特徴を持っています。

F1種は同じ栽培条件で育てた場合、発芽時期や生育期間が揃って、形や大きさなどの特性が一定というメリットがありますが、採種した種子からは親と同じ性質のものが生まれてこないため、毎年新しく種を買う必要があります。

どちらが優れていて、どちらが劣っているというものではないので、栽培スタイルに合わせて好みのものを選びましょう 。

野菜の種まき方法

野菜の種まきには、畑に種をまく「直まき」と、ポットやトレーに種をまく「ポットまき」があります。

ポットに種をまいて植え付けに適した大きさになるまで育てることを「育苗」といいます。

種まきの種類と特徴

種まきは品種や種子の種類などによって、やり方が異なります どのような種まき方法があって、どのような違いがあるか確認していきましょう。

野菜には直まきに向く品種やポットからの移植を嫌う品種があります。これらの野菜は直まきするのが基本です。

ポットまきは直まきだと発芽率が下がる野菜や種まき時期の気温が低いとき(高いとき)、栽培管理に手間がかかる野菜などに向いた種まき方法です。

直まきの代表的な野菜は?

直まきに向くのは、栽培期間の短い葉菜類(ホウレンソウ・コマツナ・ミズナなど)、根野菜(ニンジン・ダイコン・カブ・ゴボウなど)があります。

ポットまきの代表的な野菜は?

夏野菜(ピーマン・ナス・トマト・キュウリなど)、栽培期間が長い葉野菜(キャベツ・カリフラワー・ブロッコリーなど)があります。

直まきとは?

直まきとは畑に直接種をまいて育てる方法のことです。直まきは手軽ですがハードルもたくさんあり、意外にも移植栽培より難易度は高めです。

この理由は、屋外は環境が変化しやすく、種が発芽する条件が整いにくいからです。雨で種子が流されたり、風で種子が飛ばされたり、覆土の厚みが変化したり、獣や虫に種子を食害されることもあります。

そのため、直まきではポットまきよりもたくさんの種をまき、少しずつ苗を間引いて、良い苗だけを残していくことが基本になります。

直まきには「筋まき」「点まき」「ばらまき」という3種類の種のまき方があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

直まきは品種や環境によってまき方を変えるのが基本になります。

筋まき(すじまき)とは?

筋まきは別名で条まきとも呼ばれ、用土の表面に支柱など長い棒を押し当ててまき溝を掘り、そこに種を一列に並べてまく方法のことです。

1列にまくことを1条まき、2列にまくことを2条まきと言います。

筋まきは列にして種子を並べるため、間引きや中耕・土寄せといった作業がしやすく、日照量・水量・酸素量などの環境が整うため、発芽が揃いやすくなるというメリットがあります。

反対にデメリットは、点まきと比べて苗が密植気味になるので、間引きに手間がかかることや、苗が徒長しやすくなる、害虫の発見が遅れることなどです。

筋まきで育てる野菜の種類にはコマツナ・ニンジン・リーフレタス・ラディッシュなどがあります。

点まき(てんまき)とは?

点まきは収穫時の株が大きい野菜や、間引き菜を収穫しない野菜に向いた種まき方法で、 あらかじめ株の間隔を確保しておき、1つの穴に種を1粒ずつまきます。

点まきは種を節約できる、間引きの手間を減らせる、追肥や土寄せ・除草などの作業がやりやすいなどのメリットがあります。

たくさんの苗を育てられないので、間引き菜を楽しむ野菜には向かない、発芽に失敗したときにまき直しになるなどがデメリットです。

点まきで育てる野菜には、キャベツ・ハクサイ・ブロッコリー・カリフラワー・ダイコンなどがあります。

ばらまきとは?

ばらまきは畑やコンテナにまき穴やまき筋はつくらず、全面または帯状に種を不規則にばらまく種のまき方で、発芽に光を必要とする野菜や、種子が小さい野菜、栽培期間が短い野菜、株間が狭くても育つ野菜、間引き菜を収穫しながら育てる野菜などに向く種のまき方です。

ばらまきのメリットは種まきの労力が少なく、たくさんの間引き菜を楽しめることです。ただし、大量の種子が発芽するので間引きの手間がかかりやすく、まき方にムラが出るのがデメリットです。

ばらまきが向く野菜の品種は、発芽に光が必要で覆土がごく薄いニンジンやレタスのほか、薄く用土をかけるラディッシュ・コマツナ・ミズナなどで、アブラナ科、キク科、セリ科、シソ科の野菜です。

嫌光性種子で多いのは、アブラナ科、ヒガンバナ科、ナス科、ウリ科の野菜です。光が必要ない品種をばらまきした場合は、発芽に必要な量の用土を上から被せておきます。

筋まきとばらまきは、半分に折った厚紙の上に種子を乗せて、紙の裏や手首を軽くたたいて振動させながら少しずつ種を落とすと、均一にまくことができます。

ポットまき

種まきから植え付けに適した大きさになるまでが長い野菜や、種まき適期が適温から外れる野菜などは、ポットやセルトレーに種をまき、温度を管理しながら適期まで育てます。

種まきから植え付けに適した大きさになるまでが長い野菜や、種まき適期が低温期にあたる野菜などは、ポットやセルトレーに種をまき、温かな場所で適期まで育てます。

種まき直後の小さな苗は、害虫や病害の被害に遭いやすく温度や湿度に敏感です。管理状態が悪いと種がうまく発芽しなかったり、苗の生育が悪くなったりします。

ポットまきのメリットは「生育の良い苗を選別できる」、「狭いスペースで栽培管理ができる」「低温でも種まきできる」などです。

苗の移植は一時的に生育環境が変化するため植え痛みをおこすので品種選びが大切です。全ての野菜がポットまきをできるわけではないので注意しましょう。

ポットまきに向いている野菜と向いていない野菜一覧

苗の移植ができる(ポットまき)野菜と移植ができない(直まき)野菜の一覧です。この表を参考にして適・不適を判断しましょう。

種子の催芽処理

催芽処理は発芽処理とも呼ばれ、種子をまく前に発芽を始める状態にすることで、発芽を早めたり、発芽の不揃いを減らしたりする目的で行います。

直まきでの発芽率が低い野菜や、季節外れの種まきをする野菜などにおすすめです。

例えば秋まきのハクサイを育てる場合、発芽適温期の10月に種をまくと、年内の収穫に間に合いませんが、 催芽処理を8月に行って、涼しい場所で育苗して10月に畑に移植すれば、年内の収穫に十分に間に合います。

催芽処理のやり方は簡単なので、覚えてしまいましょう。

催芽処理のやり方

種の準備をする

種子をきれいな水で軽く洗う

ゴミや傷んだ種子を取り除きましょう。種子の表面には、悪性の菌やウイルス、バクテリアがついていることがあります。使用する水は水道水でOKです。

種子を水に浸ける

水に浸けることを浸水処理と言い、種子を吸水させることで発芽活動が始まります。

1.20〜25℃のぬるま湯に3〜6時間浸ける

ゴボウなど発芽に時間がかかる品種は、6~12時間浸水してもOKです。このときに浮かんだ種子は、発芽しないことが多いので取り除いておきます。種子の外皮が傷んでいると、中に空気が入っていて浮かぶためです。じゅうぶんに吸水した種子は呼吸を始めます。長時間の浸水は、酸素不足で発芽障害が起こる可能性があるので注意しましょう

2.時々かき混ぜて均等に水を吸わせる

3.吸水後に軽く水を切る

温度管理(催芽処理)

1.湿らせたキッチンペーパーや布に包み、最適な発芽温度で管理する

トレーに湿らせたキッチンペーパーや布を敷いて、そこに種を並べてもOKです。このときに密閉せず、適度に空気を触れさせるのがポイントです。

発芽適温は、アブラナ科が20~25℃、レタス類が15~20℃、シュンギクやゴボウが20~25℃、夏野菜が20~30℃が目安です。

ちなみに販売している種子は休眠は終わっているので、冷蔵庫などで低温に当てなくても発芽します 。

2.乾燥しないように霧吹きなどで適宜水分を補給する。

数日経つと種が膨らみ、発芽の兆候(発根)が始まります。

播種(まきどき)

1.種子が割れて根が出始めたら早めに播種する

根が伸びすぎると移植時に傷みやすいので注意しましょう。

すぐに種をまけないときは、冷蔵庫に入れておくと根の伸長を遅らせることができます。

以上が種子の催芽処理のやり方です

種まきに向く用土

種まき用土も種まきを成功させるポイントの一つです。種の発芽には、通気性・保水性・排水性の良い土が適しています。

また、発芽直後の幼苗は病害虫に抵抗する力が弱いので、清潔な用土を使いましょう。古い土には病害の原因になるウイルスや細菌などが含まれていることがあるからです。

小さい種をまけるように、粒が細かい赤玉土に、ピートモスやバーミキュライトなど保水性の良い資材を混ぜたものを使います。土作りが面倒な場合は、園芸店で販売されている種まき用の培養土を利用するのもおすすめです。

市販品の培養土は、通常のものと比べて細かい用土を使っているので、発芽時の障害物が少なくなっています。また、消毒済みのものが多く、病気や害虫の発生リスクを低く抑えることもできます。

市販品の培養土には、肥料が入ったものと肥料が入っていないものがありますが、肥料ありのものは、種子の発芽や苗の成長を助ける成分が配合されていて便利です。

ただし、発芽してすぐに養分の吸収が始まるわけではないので、育苗期間が短い品種は肥料なしのもので十分です。肥料ありの培養土は高価なので、ケースバイケースで利用を検討しましょう。

種まきを成功させるコツとポイント

種まきから発芽までが順調にいくと、栽培の半分は成功したといえます。まいた種子を確実に発芽させるために、種まきの際に注意すべき点を確認しておきましょう。

1.まき床の土は細かく砕いて整地しておく

まき床の用土が荒かったり、凹凸があったりすると、種子をまく深さにばらつきが出て発芽が揃いにくくなり、種子と用土の間に空間ができて種が乾燥し、発芽率が低下します 。

2.種子は新しいものを利用する

種子は冷暗所で数年は保存できますが、年数が経つにつれ、発芽率が下がるのが普通です。

寿命が短い品種は、毎年新しい種子を使うと失敗が少なくなります。

種子袋のうら面には、発芽率や有効期限などが表示されているので、しっかりと確認しておきましょう 。

3.厚まきをしない

厚まきとは、面積に対して多量の種子をまくことです。

種子を使い切ってしまいたいからと多量にまくと、苗が密生しすぎてしまい、厚まきすると茎が太くなりにくく、茎が異常に長く伸びて徒長しやすくなります。

徒長した苗は茎葉の緑が薄くなって、効率的に光合成を行うことが難しくなり、病害虫に対する抵抗力が著しく低下します。

また、株元がぐらついて支えきれないので、降雨や水やり、風などで苗が簡単に倒れてしまうだけでなく、定植後の苗の成長が悪く、花や実がつきにくくなるため、収穫量が落ちてしまいます

。

4.覆土は適度な厚みにする

種まき後の覆土は、育てる野菜に適した厚さにすることが大事です。

多くの野菜や嫌光性種子の覆土の厚みは、種の長さの3倍程度が目安で、 好光性種子の覆土の厚さは、種の厚みと同程度、またはごく薄くかける程度が基本です。

ふるいを使うと均一な粒度で覆土でき、発芽も揃いやすくなります。

5.種子と用土を密着させる

種まき後は用土の上から手で軽く押さえて鎮圧し、種子と用土を密着させておきましょう。種子と用土の間の隙間が広いと、種子が乾燥しやすくなって発芽不良の原因になります。

種子が順調に発芽するためには適度の水分が必要で、用土の保水性が重要です 。種子と用土の間が密着していると、水分が種子全体にうまく回るようになります。

ただし、用土を強く圧着しすぎると通気性が悪くなり、種子の発芽率が下がる原因になるので注意しましょう 。

6.発芽までは用土を乾燥させない

種子をまく前に十分に用土に水を含ませて、土を落ち着かせておくことも大事です。

種子は水をかけた直後から水分を吸収し、膨張して、休眠状態から目覚めます。発芽活動が始まった種子を乾燥させると、種の吸水が不十分になり、発芽の失敗や発芽が遅れる原因になるので注意しましょう。

ただし、水の与えすぎも厳禁です。用土が水浸しになるほどの量では、種子が酸欠状態になって発芽率が下がってしまいます。

一度に大量に与えずに、少量ずつを数回に分けて与えるのがポイントです。種まきの直後は十分に水を与え、その後は土の表面が軽く乾いてきたら与えるイメージです。

以上が種まきを成功させるコツとポイントになります。種まきが成功するイメージはできたでしょうか。

野菜は発芽が1日遅れると、収穫が1週間から10日遅れるとも言われます。種まきのコツとポイントを抑えて、立派な野菜をたくさん収穫しましょう。

野菜の種まきの基本は身に付いたでしょうか?品種や気候、土壌によってベストな種まきのタイミングや方法は変わります。

種まきは失敗と成功を繰り返しながら上達していきます。立派な野菜を作るために、一歩ずつがんばっていきましょう!

次のページでは、野菜の苗の植え方や植え付け時のコツやポイントなどを詳しく解説します。

NEXT:苗の植え付けの基本

▷野菜作りの教科書!VegetablesBeginnersGuide

YouTube公式チャンネル

YouTubeの動画でも野菜の育て方や野菜作りのコツなどを分かりやすくご紹介しています。チャンネル登録おすすめです。