ラッカセイの育て方

ラッカセイの栽培時期と土作り・種まき・苗作り・肥料の与え方・水やり方法・収穫までの栽培管理、病害虫対策など、収穫までの作業を野菜栽培士が分かりやすく解説します。

Contents Menu

動画で解説「落花生の育て方」

YouTubeで解説「落花生の育て方」。動画とテキストをセットで使うと、より理解が深まります。チャンネル登録おすすめです。

ラッカセイ栽培のコツとポイント

ラッカセイの栽培は難しいイメージがありますが、コツとポイントを掴めば簡単に育てることができます。栽培期間は長いのですが、病害や害虫には比較的強い野菜です。

栽培難易度 ★★★☆☆

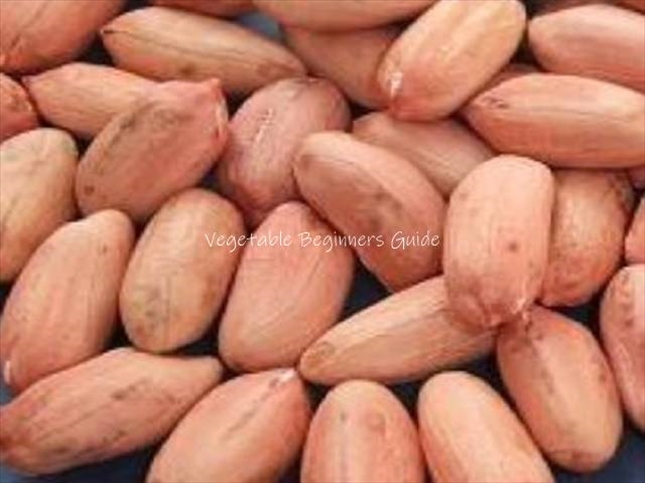

ラッカセイはマメ科の野菜で、花が落ちた部分から弦が伸びて地中に実がなることから「ラッカセイ」と呼ばれています。

ラッカセイの楽しみは何と言っても収穫の時、掘り出した房に沢山の莢が付いているのを見るのは感動ものです。

ラッカセイは完熟させるとピーナッツになりますが、掘りたての実をゆでて食べると普段とは違う甘味を味わうことができますよ。

ラッカセイは連作に弱いので、同じ場所で栽培するときは2~3年の間隔をあけましょう。

種まきから収穫までが約5か月かかりますが、小さな黄色い蘭のような可愛い花は観賞用としても楽しめ収穫以外の楽しみもあります。

ラッカセイに含まれる栄養素は、ビタミンE・ビタミンB1・カリウム・マグネシウムなど。

薄皮の部分には抗酸化作用やアンチエイジング効果があるレスベラトロールというポリフェノールが豊富に含まれています。

ラッカセイの栽培データ

| 科名 | マメ科 |

| 別名 | 地豆・唐人豆・異人豆・ピーナッツ・ナンキンマメなど |

| 草丈 | 30~40cm |

| 連作障害 | あり(2~3年) |

| 適した場所 | 日がよく当たる風通しの良い場所 |

| 日当たり | 🌞 or 🌤 |

| 土壌酸度 | pH6.0~6.5 |

| 株間 | 30cm以上 |

| 畝幅 | 60cm以上 |

| 畝高 | 10~15cm(平畝) |

| 発芽適温 | 20~30℃ |

| 生育適温 | 25~30℃ |

| 種まき時期 | 4月~6月 |

| 発芽日数 | 7日~10日 |

| 苗植え付け時期 | 5月~7月 |

| 収穫時期 | 種まきから約5か月 |

ラッカセイには寄せ植えできるコンパニオンプランツがあります。相性の良い野菜を組み合わせれば、同じ場所でたくさんの野菜を育てることができます。(参考:ラッカセイと相性の良いコンパニオンプランツ)

栽培時期

ラッカセイは4月~6月が種まき適期で5月~7月が苗の植え付け適期です。収穫適期は種まきから約5か月です。

栽培カレンダー

育てやすい品種

ラッカセイは丈夫な野菜なのでどの品種でも比較的よく育ちます。種はスーパーなどではなく園芸店で売っている種子用のものを購入して育てましょう。

ラッカセイの育てやすいおすすめの品種には、「千葉半立」や「郷の香」「アズマユダカ」などがあります。

栽培になれていない方や初めて栽培する方は、栽培期間が短い早生種が育てやすくておすすめです。

残った種は冷暗所に保管しておけば、2~3年は保存することが可能です。

ラッカセイの栽培方法

ラッカセイは土作りが終わったら種をまき、間引きをして元気な苗だけ残して育てます。主な管理は水やり・追肥・まし土などです。

ここから先はラッカセイの栽培方法を具体的に説明していきます。

プランターの選び方

ラッカセイを栽培するときのプランター(鉢)サイズは大型で深型のタイプ(長さ60cm、幅50cm、深さ25cm以上)のものを利用して育てましょう。

ラッカセイは地中に莢がなるので、浅型のプランターだと上手く育たないことがあります。

大型で深型サイズなら2株まで育てることができます。

栽培に使う用土の種類

ラッカセイの栽培用土は排水性が良く肥沃な土を利用しましょう。市販の培養土を利用すれば初心者でも安心です。

自分で用土を配合するときは、赤玉土7:腐葉土2:バーミキュライト1、それに石灰を用土10ℓ当たり10gと化学肥料を用土10ℓ当たり10~30gを混ぜ合わせて使いましょう。

ラッカセイは粘土質の多湿な土壌では上手く育ちません。

プランターに入れる用土は、ウォータースペースが残る程度、鉢の縁からは3~5cm程度の量にします。

用土を入れ過ぎると、株よせをする時にプランターの縁より用土が流れて、水やり時や降雨時にベランダが汚れてしまうからです。

露地栽培(土作り・畝作り)

土中に実がなるので植え付け前の土壌をしっかりと耕しておきましょう。 空莢防止のために、元肥は石灰質肥料を施しておくのがポイントです。

土作りのやり方

ラッカセイを露地栽培で育てる時の土作りですが、植え付けの2週間前までに苦土石灰を200g/m2施して良く耕しておきます。

植え付けの1週間前に堆肥を2kg/m2・化成肥料を(15:15:15)50g/m2を施して十分に耕します。

ラッカセイは石灰分を好むため必ず苦土石灰を施しておきます。

畝作りのやり方

ラッカセイは畝幅60cm、高さ10~15cmの平畝で育てます。1週間前には畝を作っておき、保温と除草を兼ねてポリマルチを張りましょう。

種まき

ラッカセイは直まきとポットまきができます。種まき時期は気温が20℃を超えるようになってから。種は未熟や過熟なものは避けて皮の光沢の良いものを選びましょう。

ラッカセイを種から育てる

ラッカセイは用土の水分が多いと土中で腐って発芽率が悪くなります。雨が続いたあとは種まきを避けて、水やりも少なめにするのがポイントです。

種まきのコツとポイントをレクチャーします。

種まき適期

ラッカセイの種まき適期は4月~6月です。

発芽適温

ラッカセイが最も発芽しやすい温度は20℃~30℃です。

発芽日数

適温内なら7日~10日で発芽します。発芽適温から大きく外れると発芽日数は前後します。(もっと詳しく:ラッカセイが発芽しない原因と対策)

種のまき方

ラッカセイの種は発芽しにくいので、ポットに種をまいて発芽したものだけを植え付ける方法がより確実です。

ポットまき

9cmポットに種を2~3粒、指の第一関節まで埋め込みます。種をまいたあとは穴を埋めておき、上から手で押さえて種と用土を密着させておきましょう。

種をまいた後は種が十分に水を吸収できるようにたっぷりと水を与えてやります。

種をまいてからは土壌が過湿になると発芽率が悪くなるので、毎日の水やりは必要ありません。(参考:ラッカセイが発芽しない原因と対策)

直まき

ラッカセイを直まきするときは遅霜の心配がなくなってから。発芽直後に霜に当たると苗が枯れてしまうことがあります。

直まきするときは株間は30cmほど取って、1箇所につき3~4粒の種をまきます。種を埋める深さは約2~3cmです。

種まき後は土を被せたあと、上から手のひらでしっかりと押さえて種と用土を密着させておきましょう。

間引き

ラッカセイはポットまきでは1回、直まきでは2回に分けて間引きを行います。間引いた後は株元に土寄せをしておきましょう。

ラッカセイの間引きのタイミングは発芽が揃った頃です。

本葉が2~3枚になっら元気な苗を1本だけ残して、他の苗は全て間引いてしまいましょう。

ラッカセイは本葉が2~3枚になるまでポットで育ててから植え付けます。

苗の植え付け

ラッカセイを種から育てるのが難しいと感じる方や植える株数が少ない方は、園芸店などで販売している苗から育てると簡単で苗の無駄もなくなります。

ラッカセイを苗から育てる

植え付ける苗を選ぶときに気を付けることは、本葉の枚数です。本葉が多すぎる苗は根付きが悪くなるので、本葉が2枚、多くても3枚まで苗がおすすめです。

幼苗の葉が折りたたんでいるときがありますが、昼は開いて夜は折りたたむのが普通なので心配はいりません。

植え付け適期

ラッカセイの苗の植え付け時期は5月~7月までです。日中の気温が20℃を超えるようになってから植え付けましょう。低温では生育が悪くなります。

生育適温

25℃~30℃と高温を好みます。

苗を植える間隔

プランター栽培では20~25cm程度の株間を確保し、露地栽培の場合は30~40cmの株間を確保しましょう。

苗の植え方

ラッカセイの苗を植え付けるときは、ポリポットより少し大きめの植え穴を掘っておき、根鉢を壊さないように取り出して穴の中に置きましょう。

穴の底を平らにしておくのがポイントです。

プランターや植木鉢に苗を植え付ける場合は、鉢の5分目まで用土を入れポットから出した苗を置きます。

その後、プランターの7分目まで(根鉢の上面まで)用土を入れます。

苗の植え付けのコツとポイント

根鉢と用土に隙間ができると根付くまでに時間がかかってしまいます。根鉢の周りに用土を入れたら、上から手のひらで押さえて根と用土を密着させておくのがポイントです。

地温を上げるためにマルチングを行っているときは、マルチに穴を開けて植え付けましょう。根が活着して開花後1週間ほどしたらマルチは除去してください。

ラッカセイは苗が根付くと茎葉が一気に成長を始めます。根付いたかどうかは株の成長具合をみて判断しましょう。

ラッカセイの栽培管理

土寄せ

ラッカセイはほぐした土を株元に寄せておき、子房柄(弦)を土中に潜りやすくします。ラッカセイの実の数を増やすためには、土寄せのやり方とタイミングがポイントです。

土寄せをする理由

ラッカセイは花が咲いたあと子房柄という弦のようなものが地上に下りて土中に実をつけます。ほぐした土を株元に寄せてやることで、子房柄(弦)が土中に潜りやすくなります。

土寄せの時期(タイミング)

草丈が30~40cmになって分枝してきた頃(開花したあとに子房柄が伸びる前)が土寄せのタイミングです。

土寄せの回数

1回目の土寄せをしてから15日間隔で2回ほど株周辺の土を耕して株元に土を寄せておきます。

土寄せのコツとポイント

ラッカセイには立ち性品種と地這い性品種があります。それぞれ子房柄(弦)の広がり方が違うので寄せ方を工夫しましょう。

立ち性品種は株が上に伸びるため株元付近に土寄せを行い、這い性品種は株が広がって伸びるためやや広めに土寄せを行うようにします。

保温のためにマルチチングをしている場合は子房柄が地面に着くように、花が咲き始める頃になったらマルチを取り除いて土寄せしておきましょう。

水やり

ラッカセイを種まきから発芽するまでは用土の表面が乾いたら水を与え、開花するまでは1回の量は少なめで回数を多くします。開花後は土の表面が乾いたときが水やりのタイミングです。

落花生は水やりは少なめです。開花前と開花後とで与える量が違うので注意しましょう。 水やりのタイミング(頻度)と1回で与える水の量などをレクチャーします。

水やりの頻度(回数)

ラッカセイを種まきから発芽までの間は、用土の表面が乾いたタイミングで水やりをします。(種を浸水してからまいた場合は少なめ。)

苗から育てるときは、植え付け後から株が根付くまでの間は(約1週間)毎日水やりをしましょう。露地栽培の場合は1回、プランター栽培の場合は2回が目安です。

その後の水やり頻度ですが、開花が始まるまでは1回の量を少なめにし回数を多めに与えます。開花後は土の表面が乾いたらその都度水やりをしましょう。

1回あたりの水やりの量

プランター栽培では鉢底から染み出るくらいたっぷりと与え、露地栽培では1株あたり1.5~2Lが目安です。表面だけでなく用土の中に染み込むまで与えましょう。

水やりのコツとポイント

雨の日が続くときや日当たりの悪い場所で多湿になるので水やりの量を少なめにします。

プランター栽培では乾燥しやすいため、雨の日が続く場合でも用土の表面が乾いていたら水やりをしましょう。

追肥

ラッカセイの追肥は実の量に影響する大事な作業です。根には根粒菌が着生していて空気中の窒素を自然に吸収します。肥料を与えすぎると弦ぼけして莢数が減って実も大きくなりません。

ラッカセイの追肥は実の量に影響する大事な作業です。追肥のタイミング(追肥の時期)と与える量をレクチャーします。

追肥で与える肥料の種類

ラッカセイの根には根粒菌が着生しているため空気中の窒素を吸収する性質があります。

そのため肥料の窒素分が多すぎると、弦ぼけの状態になって莢の中の実が大きく育ちません。窒素成分が少なくカリ成分の多い肥料を使いましょう。

追肥の時期(タイミング)

ラッカセイの追肥のタイミングは花が咲き始める頃です。蕾が付き始めた時期に追肥を与えておきましょう。

1回あたりの追肥の量

1回あたりに与える量ですが、プランター栽培の場合は化成肥料を1株あたり約5g、露地栽培のときは20~30g/1㎡です。

表面の用土を軽く混ぜ合わせて株元に寄せておきます。

追肥のコツとポイント

元肥は輪作で前回育てた時の肥料が効いているときは、苦土石灰のみして元肥は少なめ(または無肥料)にしても十分に育ちます。

元肥を入れない場合は、葉の色や株の状態を見て必要な場合のみ追肥を与えるようにしましょう。生育が良いときは無肥料で大丈夫です。

収穫

ラッカセイは株全体が黄ばんで下葉が少し枯れ落ちてきた頃が収穫適期です。莢に網目が出たときが収穫のタイミング。株ごと抜き取って収穫しましょう。収穫後は風通しの良い場所で乾燥させておきます。

ラッカセイの収穫のタイミングと収穫時期の見極め方をレクチャーします。

収穫時期

ラッカセイは種をまいてから約5か月で収穫を迎えます。10月初旬から中旬頃になると葉が全体的に黄ばんで下葉が少し枯れ落ちてきた頃が収穫適期となります。

収穫適期を逃すと土中に莢が残ってしまうのでタイミングの見極めが大切です。収穫適期を逃さないように収穫前に試し掘りをしてみましょう。

見た目で収穫時期を判断する

株元の土を手で掘って莢(サヤ)が膨らんでいるかどうかを確認します。莢に網目ができていれば収穫のタイミング。

小さな莢でも網目がはっきりとしていれば収穫しましょう。収穫が遅れると豆の品質と食味が悪くなります。

ラッカセイは1株の中に熟度が違う莢が付きます。7~8割の莢に網目が入った頃を見計らって収穫が遅れないようにしましょう。

収穫方法

ラッカセイを収穫する時のコツですが、そのまま手で株を引き抜くと多くの莢が土中に残ってしまいます。

スコップなどを使って株の周囲を大きく掘ってから株ごと引き抜くように収穫しましょう。

収穫後は莢の部分を上に向けて風通しの良い場所で数日~1週間ほど風乾させておきます。

病害対策

ラッカセイに発生しやすい病害は、褐斑病・そうか病・えそ萎縮病・汚斑病・白絹病・斑紋病・根腐病・灰色かび病などです。

主な発生原因は加湿が原因なので、水やりは1回あたりの量を少なめにして必要以上に与えないように心掛けましょう。

特にプランターや大鉢で育てるときは、プランターの底に鉢底石や発泡スチロールを敷き詰めて排水対策をしっかりと行うことで病害を抑制することができます。露地栽培では排水のよい土壌を心掛けるようにしましょう。

ラッカセイは連作でも病害に掛かりやすくなります。一度植えた畑には2~3年の間隔を空けて植えるようにしましょう。

害虫対策

ラッカセイに発生しやすい害虫は、オオタバコガ・ハンスモンヨトウ・アブラムシ・オンブバッタ・ネコブセンチュウ・ハダニ・ヨトウムシなど。

害虫被害を防ぐためには苗をよく観察することが大切です。

苗の成長が活発になるとラッカセイは葉が多くなるので害虫を見つけにくくなります。「葉に穴があいていないか」「食いちぎられた葉がないか」を目印にして、しっかりチェックしましょう。

ラッカセイの育て方まとめ

ラッカセイの実成りを良くするに、元肥は窒素成分の少ない石灰質肥料を多めに与えるようにする事が収穫量を増やすコツです。

その他に以下のような点に気を付けて栽培してみましょう。

・植え付ける畑をしっかりと耕しておく

・腐葉土や堆肥などを混ぜてふかふかの土作りをしておく

・種まき後は水やりを控えめにする

・花が咲く頃の土寄せと中耕は忘れずに行う。

この記事の著者

べじっと(佐藤 陽子)|家庭菜園アドバイザー

淡路島で栽培歴25年の兼業農家。小さなベランダ菜園から始め、現在はお米の他、年間30種類以上の野菜を育てています。日本園芸協会「美味野菜栽培士」資格保有。野菜づくりの楽しさを多くの人に伝えるべく、初心者向けのYouTubeチャンネルも運営中。

▶ 詳しいプロフィールはこちら(リンク)

▶ Twitter | (活動リンク)

▷野菜作りの教科書VegetablesBeginnersGuide!