サツマイモの育て方

サツマイモの栽培時期と土作り、挿し穂作り、苗の植え付け、つる返し、植え付け時期、追肥、水やり、病害の対策と害虫の対策など、収穫までの作業を野菜栽培士が分かりやすく解説します。

Contents Menu

- サツマイモ栽培のコツとポイント

- 栽培時期

- 育てやすい品種

- 土作り

- 挿し穂作り(種イモから・苗から)

- 苗と種芋の植え付け

- まし土

- つる返しの仕方

- 支柱立て

- 水やり

- 追肥

- 収穫

- 病害対策

- 害虫対策

- サツマイモの育て方まとめ

動画で解説「サツマイモの育て方」

YouTubeで解説「サツマイモの育て方」。動画とテキストをセットで使うと、より理解が深まります。チャンネル登録おすすめです。

サツマイモ栽培のコツとポイント

病害虫や高温・乾燥にめっぽう強く土質を選ばないため栽培は容易です。栽培の手間もかからず連作も可能で初心者にぴったりの簡単な根野菜です。

栽培難易度 ★☆☆☆☆

サツマイモはヒルガオ科の熱帯原産の根野菜です。秋の収穫時期になって、家族や友人と一緒に大きな芋を掘り起こすときの楽しさは格別です。

サツマイモは種イモを植え付けるのではなく、種イモから出る芽(挿し穂)を育苗して、挿し穂を摘み取って苗として植え付けるのが一般的な栽培方法です。

苗の植え付けまでの苗作りは少し手間がかかりますが、挿し穂作りの時間がない方や育苗が面倒な方は、園芸店などで販売している苗(挿し穂)から育てれると簡単です。

サツマイモは水はけが良く通気性の良い土壌、日当たりの良い場所で育てるのが良質なイモを収穫するポイントです。

サツマイモと言えば広い畑でしか育てられないと思っているかもしれません。

つるを支柱やベランダの手摺に絡ませて空中栽培をすれば、狭い限られたスペースでも栽培は可能です。

サツマイモの栄養価は、ビタミンC・ビタミンE・カルシウム・食物繊維が豊富です。

料理のレシピも、てんぷらやみそ汁の具に使ったり、焼き芋や大学いも・スイートポテトなど豊富です。

サツマイモは収穫後の貯蔵性も高く時間が経つにつれ追熟して甘みが増すため家庭菜園にはおすすめです。ぜひチャレンジしてみましょう!

サツマイモの栽培データ

| 科名 | ヒルガオ科 |

| 別名 | 甘藷・薩摩芋・唐芋・琉球芋など |

| 草丈 | 30cm以上 |

| 連作障害 | 少ない(1~2年) |

| 適した場所 | 日がよく当たる風通しの良い場所 |

| 日当たり | 🌞 or 🌤 |

| 土壌酸度 | pH5.5~6.0 |

| 株間 | 30~40cm以上 |

| 畝幅 | 60~80cm |

| 畝高 | 20~30cm(平畝) |

| 発芽適温 | 20~30℃ |

| 生育適温 | 25~30℃ |

| 挿し穂作り | 3月~4月 |

| 発芽日数 | 30日~45日 |

| 植え付け時期 | 5月~6月 |

| 収穫時期 | 種まきから約4か月 |

栽培時期

サツマイモは3月~11月が栽培時期です。苗作りは3月以降から、苗の植え付けは5月以降です。収穫までは苗の植え付けから約4か月です。

栽培カレンダー

育てやすい品種

サツマイモは品種が豊富で甘みの強いもの、オレンジ色のもの、紫色色のものなど個性的なものばかりです。

サツマイモの育てやすい品種は「ベニアズマ」、食味が良いとされているのは「紅小町」「金時」です。

育てやすく食味が良いのは「高系14号」と呼ばれる品種で、鳴門金時・土佐紅・ことぶき・紅さつま・千葉紅・五郎島金時などの名称で販売されています。

その他にも実が黄色くなる「べにまさり」「クイックスイート」「春こがね」、皮が白い「コガネセンガン」など種類が豊富ですが、どの品種を選んでも比較的良く育ちます。

サツマイモの栽培方法

サツマイモは露地栽培のほか、プランター栽培も可能です。土作りから種まき方法・栽培管理を順番に解説していきます。

プランターの選び方

サツマイモを栽培する時のプランターサイズは中型(60㎝以上)で深型のものを利用しましょう。

このサイズなら2~3株を育てることができます。1株だけの栽培なら深型で大型の植木鉢で育てることも可能です。

サツマイモをプランターや鉢で育てるときは「まし土」行うので、用土の量は鉢の7割程度にしておきましょう。

プランターに用土を入れ過ぎると、まし土ができなかったり、水やりで用土が流れ出てベランダを汚す原因になります。

植え付けの2週間前までに土作り(酸度調整)を済ませておき、植え付けの1週間前に元肥を施しておくようにしましょう。

栽培に使う用土の種類

サツマイモは種まきや苗の植え付けの2週間前には土づくりを終わらせておきましょう。

プランター栽培では市販の培養土を利用すると、袋から開けてすぐに植え付けできるので便利です。サツマイモ栽培には根野菜用の用土がおすすめです。

自分で用土を育てるときは、赤玉土4:堆肥3.5:腐葉土1.5バーミキュライト1、それに石灰を用土10ℓ当たり10gと化学肥料を用土10ℓ当たり20gを混ぜ合わせます。

植え付ける2週間前には土作りを済ませておくようにしましょう。元肥ですが、窒素過多になるとつるボケする(つるばかりが伸びてイモの生育が悪くなる)ので注意しましょう。

露地栽培(土作り・畝作り)

露地栽培の土作りは、苗の植え付けの2週間前までに酸度調整、1週間前には肥料入れと畝作りを終わらせておきましょう。

土作りのやり方

サツマイモに適した土壌酸度はpH5.5~6.0です。苦土石灰をを入れて酸度調整をしましょう。(pHを1.0上げるには石灰が1㎡あたり400g必要になります。)

植え付けの直前に石灰を入れると根を傷めてしまう原因になるので注意が必要です。

畝作りのやり方

サツマイモの露地栽培では、植え付けの1週間前になったら元肥を入れて畝を作っておきます。

元肥は全面施肥で、1㎡あたり堆肥を2kg、チッソ分の少ない化成肥料を100gを施しておきましょう。

畝は用土をよく耕してから作りましょう。畝は高畝で、畝幅は畝幅60~80㎝、畝の高さは20~30cmとします。

土作りと畝作りのコツとヒント

サツマイモは乾燥気味の土壌を好みます。畝は高くして排水をよくしておきましょう。

挿し穂の作り方

挿し穂とは種イモや苗から出るつるを切り取ったもので、サツマイモはこの挿し穂から育てます。園芸店で種イモや挿し穂用の苗を購入して、挿し穂作りをしてみましょう。

挿し穂とは苗から出るつるを切り取ったもので、サツマイモはこの挿し穂から育てます。

挿し穂は種イモから作る方法とポット苗から作る方法がありますが、育苗する余裕があるときは種イモから、手間を軽減したい方はポット苗から挿し穂を作りましょう。

挿し穂は値段が安いので、栽培数が少ない方や挿し穂作りが面倒な方は園芸店で苗を買うのがおすすめです。

挿し穂を育てる時期

挿し穂を育てる時期は3月下旬~4月上旬です。

発芽適温

サツマイモの発芽適温は20~30℃です。20℃以上を確保して発芽させましょう。

発芽日数

発芽適温内なら30日~45日で芽が出ます。適温から大きく外れていると日数は前後します。(もっと詳しく:サツマイモが発芽しない原因と対策)

種イモから挿し穂を作る

露地や培養土を入れた中型のプランターに、サツマイモを敷き詰めて並べたあと、種イモが少し見える程度に土を被せておきます。

3月~4月に挿し穂作りをするときは気温が低いので、マルチ(敷き藁やポリフィルム)を被せて地温を上げると発芽しやすくなります。

芽が出るまでは水やりを欠かさないようにしましょう。

種イモを植えて約2か月ほど経つと、芽が出てきます。そのまま挿し穂に使える大きさまで苗を育てましょう。

種イモから発芽してきたらマルチを取り除くのを忘れないようにしましょう。

発芽後は温度を25~30℃に確保することで苗の生育が安定します。トンネル掛けなどで保温しながら栽培しましょう。

挿し穂作りのコツとヒント

発芽温度を確保するのが難しいときは、プランターや衣装ケースなどを使う方法がおすすめです。挿し穂を育てるときに使うプランターは中型サイズでも十分です。

容器の上にビニールなどをかけて日の良く当たる場所で保温しながら育てましょう。

ポット苗から挿し穂を作る

育苗スペースがない方や手間を省略したい方は、春先に園芸店で販売しているポット苗から挿し穂を作ることができます。

プランターに苗を15~20cm間隔で植え付けて、つるが伸びて葉が4~5枚になったら20cmほどの長さで切り取って挿し穂として利用しましょう。

ポット苗は「ウイルスフリー」のものがおすすめです。苗から伸びた挿し穂はウイルス病に感染していないので、生育も旺盛で大きなイモがつきます。

良い挿し穂の選び方

挿し穂は長さが25~30㎝、7~8節で葉が5~7枚付いたもの。葉は厚く広い濃い緑色をしていて、苗全体に勢いがあるものが良い苗です。

つるが細いものや茎や葉が間伸びしている細い苗は悪い苗です。サツマイモは病害虫に強く手間いらずで育つ野菜なので、良い苗を選ぶことが上手に育てるポイントになります。

苗の植え付け

挿し穂の植え付け時期は5月~6月です。株間を30センチ以上あけて挿し穂を植え付けていきましょう。

挿し穂は苗から出るつるを切り取ったもので、サツマイモはこの挿し穂から育てます。挿し穂(挿し苗)は5月頃に園芸店などで束になって販売されています。

植え付け時期

挿し苗の植え付け時期は、気温が上がる5月上旬から梅雨に入る前の6月上旬まで。

生育適温

25~30℃

苗を植える間隔(株間)

30~40cm

植え付け前の準備

サツマイモの挿し苗は植え付けの前に2~3日ほど日陰で萎れるまで放置して、植え付けの前日にバケツなどに張った水に浸けて吸水させましょう。

この作業は、サツマイモの挿し苗を一度乾燥させて再び水に浸けることで、親づるから離れたことを自覚して発根させるために行います。

サツマイモの植え方

サツマイモの挿し穂(苗)の植え方の方法は、「水平植え」「斜め植え」「船底植え」などがあります。

「水平植え」は畝面に対して平行に苗を植える方法で、「斜め植え」は畝に対して斜めに差し込む植え付け方「船底植え」は芋が横向きにつくように茎を船底のようにU字に曲げる植えつけ方です。

水平植えと斜め植えの違いは?

サツマイモは地際に近い節にイモがつくので、水平植えがもっとも収穫数が多くなります。イモの数は減りますが、大きなイモを収穫したいときは斜め植えがおすすめです。

サツマイモは収穫量が多くなる「水平植え」が一般的です。

水平植えは、露地面と平行に切り口側から数えて3~4節を土中に3~4㎝の深さで埋めましょう。

気温が低い地域や地温が低い時期に植えつける場合は、地温をを上げるためにマルチシートを畝に被せて育てましょう。

サツマイモの植え付けのコツとヒント

サツマイモは茎の節から太い根が出て、その一部が芋になるので切り元から数えて2~3節以上が埋まるように苗を植えつけるのがポイントです。

黒マルチシートを張って育てるときは、苗が焼けるのを防ぐために、葉がかかる範囲のマルチを広げておくか、株元周辺に土を置いて温度の上昇を抑えておきます。

苗を植え付けた直後は葉が萎れることがありますが、生長点がしっかりしていれば枯れる心配はありません。

サツマイモの栽培管理

まし土

サツマイモは長期間降り続く雨で株元の用土が流れてしまったときや、プランター栽培の水やりなどで用土が減ったときにまし土(土を足す)をしておきましょう。

梅雨に入った頃になると地上部の生育が盛んになってきます。

マルチなしで栽培しているときは、まし土を行うことでイモの肥大を助けます。

つる返し

つる返しとは生い茂ったつるを裏返して根を土から切り離してつるボケを防ぐ作業のことです。つるボケになるとつるや葉が無駄に増えてイモの収穫量が減ってしまいます。

サツマイモはつるを放置して伸ばすとつるの節々から発根して根付いてしまいます。

つるから出た根をそのままにしておくと、途中の根からも養分を吸い上げて茎葉ばかりが増える「つるボケ」という状態になります。

つるも長くなって隣の畝やプランターの邪魔になるようなら途中で切ってしまっても問題ありません。

つるには栄養が沢山含まれているので、選定したつるはあく抜きして料理に使うことができます。

支柱栽培(支柱立て)

サツマイモのつるは横へ広がって生長するため、狭い場所で栽培するときは支柱栽培がおすすめです。つるは自力で支柱に巻かないので、麻ひもなどで支柱に誘引しましょう。

サツマイモのつるは放っておくとあっという間に横に広がってしまいます。サツマイモをプランターで栽培しているときは、支柱を立ててつるを上へと誘引してやりましょう。

マンションのベランダなど限られたスペースでサツマイモを育てるときは、アサガオのようにあんどん式の支柱をたてて栽培するとスペースを有効に使うことができます。

水やり

サツマイモの挿し苗を育てるときは毎日水やりをしますが、苗を植え付けて1週間は水やりを行い、その後の水やりは殆ど必要ありません。

水やりのタイミング

露地栽培のときは自然に降る雨だけでも十分です。

サツマイモは熱帯中南米の火山灰土でも育つメキシコ原産の野菜なので、自然の降雨だけでも育ちます。(もっと詳しく:サツマイモの正しい水やり方法)

水やりの頻度と回数

種イモから苗を育てるときの水やりは不要で、苗の植えつけ直後水分を必要とするので、苗が根付くまでは毎日水やりを行いましょう。(1~2週間)

苗の成長が始まったら乾燥気味に育て、必要以上の水やりは控えるのがポイントです。水やりの頻度が多いと病害の原因になるので注意しましょう。

追肥

サツマイモは元肥だけでも十分育つので、基本的には追肥の必要はありません。生育が悪いと感じたときのみ与えましょう。

サツマイモ栽培で追肥を与えるのは、保肥力の弱い砂質土やプランター(植木鉢)で育てているときのみです。

追肥の時期(タイミング)

サツマイモの追肥のタイミングは、葉が黄色くなったり生育が悪いと感じたときです。

追肥で与える肥料の種類

サツマイモの追肥では、チッソ分の多い肥料はつるばかりが伸びて根が大きくならない「つるボケ」を起こします。

つるボケを防ぐため、チッソ成分が少なくカリ成分の多い化成肥料または薄い液肥を少量与えるようにしましょう。

1回あたりの追肥の量

サツマイモの追肥の量は、1株あたり化成肥料を約10~15gが目安です。株の周辺にパラパラとまいて、表面の用土と軽く混ぜ合わせておきます。

追肥のコツとヒント

追肥を与える場合は、有機肥料でリン酸の多い「米ぬか」や「草木灰」がおすすめです。特に輪作で前野菜の肥料が残っている場合は有効です。

米ぬかを分解するときに土中のチッソ分を取り込むため、土中のチッソ成分が不足した状態になってつるボケを防ぐことができるうえ、イモがつく頃に肥料にもなります。

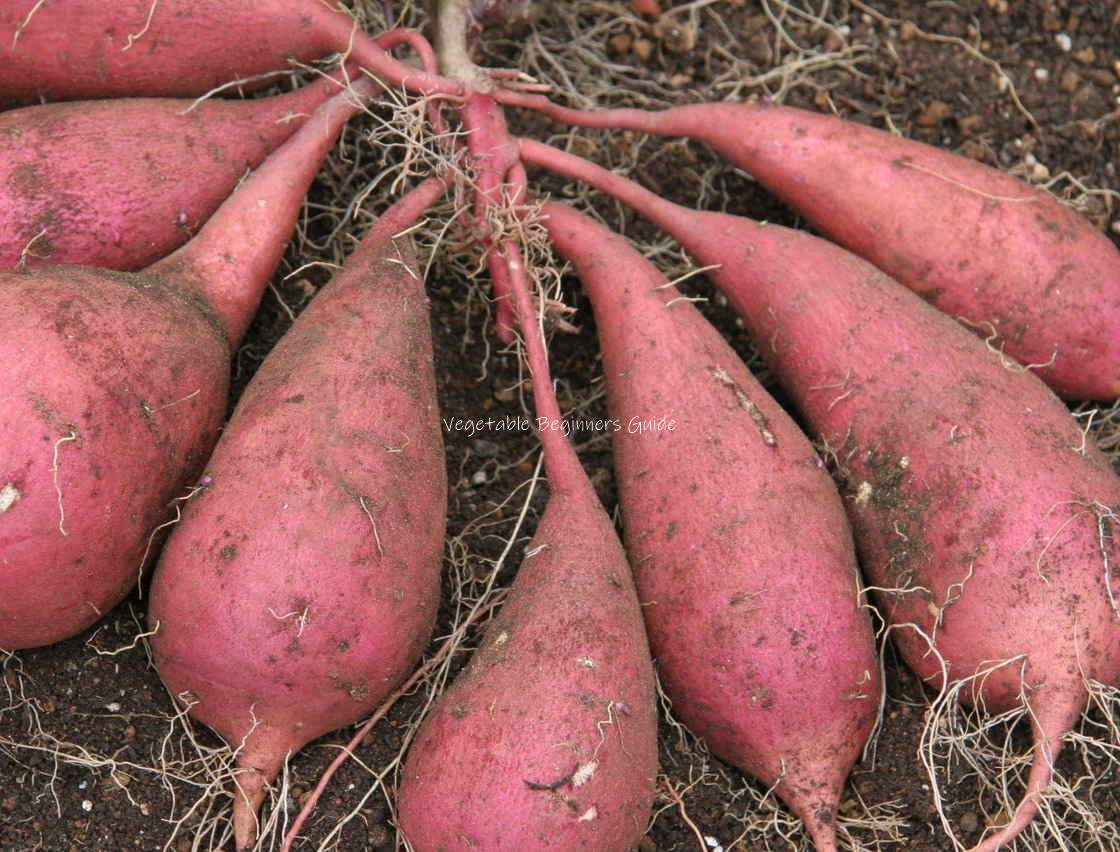

収穫

サツマイモは雨が続いた後すぐに収穫すると、芋に傷がつきやすく芋が水分を吸って腐りやすく貯蔵性が悪くなるので、収穫は晴天が数日続いた後に行いましょう。

収穫時期(タイミング)

サツマイモの収穫のタイミングは苗を植え付けてから3~4か月後です。10月~11月頃。

サツマイモは収穫適期になると、葉の濃い色がだんだん薄くなって赤色や黄色に変色し始めます。

収穫方法

プランター栽培のサツマイモを収穫するときは、地上部の茎葉を地際から15㎝ほど残して鎌などを使って切り取って株ごと一気に引き抜きましょう。

露地栽培で粘土質な土壌の場合は、茎葉を鎌で切り取って株もとから少し離れた場所にスコップを差し込んで大きく掘り起こすと、芋を傷付けたりつるを途中で切ったりする心配がありません。

収穫のコツとヒント

サツマイモは栽培期間が長くなると芋が大きくなりすぎて味が落ちてしまいます。植え付けから3か月ほど過ぎたときに試し掘りしてみましょう。

また、霜が降りると味が落ちるので、11月には収穫を終えるようにします。

イモの追熟と保存方法

サツマイモを収穫した後は、芋を一つずつ切り離して2~3日ほど天日でイモの表面を乾燥してから日の当たらない場所で保存しましょう。

実はサツマイモは、収穫してから1~2か月貯蔵したほうが甘味が増して美味しくなります。

サツマイモの最適な貯蔵温度は13~15℃、湿度は90%です。

ナイロン袋などに入れて保存するときは、収穫した後もサツマイモは呼吸をしているので、息抜き用の小さな穴をあけておきましょう。

病害対策

サツマイモに発生しやすい病害は、「黒斑病」「立ち枯れ病」「つる割れ病」などです。

サツマイモは病害に強いため大きな被害が出る病害が発生することは稀です。

病害の発生を防ぐには、土壌の排水と通気を良くして日当たりの良い場所で育てることが大事です。

害虫対策

サツマイモによく発生する害虫は「イモキバガ」「エビガラスズメ」「ヨトウムシ」「ナカジロシタバ」などです。

サツマイモ栽培でよく見かける害虫は、ガの幼虫で葉や茎を食害します。

これらの害虫は幼苗期に発生すると被害が大きくなりますが、苗が十分に育ってからは大きな被害にはなりません。

ただし数が増えて葉を大量に食害されてしまうと、収穫量が減ってしまうので害虫を発見した場合は早急に駆除しましょう。

サツマイモで最も深刻なのは「サツマイモ根コブセンチュウ」による被害です。センチュウは目に見えないほどの小さな虫です。

センチュウの被害にあうとサツマイモに黒いヒビや黒い斑点が現れたり表面が窪んだり凹んだりします。芋を掘りあげるまで被害に気付かないのでやっかいです。

センチュウ被害を防ぐ方法は、道具は消毒する、被害を受けた種芋を使わない、完熟した堆肥をすき込むなどが有効です。

サツマイモの育て方まとめ

サツマイモは挿し穂(挿し苗)の選び方が重要で、緑が濃く太くてつるが短い脇芽がしっかりした苗を選べば、初心者でも簡単に育てられます。

栽培適地の条件は、水はけがよく過度の窒素肥料が残っていないこと。輪作していることが多い畑では無肥料でもちょうどよいくらいです。

肥料も水やりも手間がかからないサツマイモ、初心者にはぴったりの野菜です。

この記事の著者

べじっと(佐藤 陽子)|家庭菜園アドバイザー

淡路島で栽培歴25年の兼業農家。小さなベランダ菜園から始め、現在はお米の他、年間30種類以上の野菜を育てています。日本園芸協会「美味野菜栽培士」資格保有。野菜づくりの楽しさを多くの人に伝えるべく、初心者向けのYouTubeチャンネルも運営中。

▶ 詳しいプロフィールはこちら(リンク)

▶ Twitter | (活動リンク)