コマツナの育て方

コマツナは春から秋が植え付け時期です。日当たりと水はけの良い場所を選んで深さ5~10mmで種をまき本葉が触れ合うタイミングで苗を間引きます。主な作業は間引き・水やり・追肥・土寄せなどです。収穫までは約1.5か月です。

失敗なしでコマツナを栽培しましょう!

コマツナの育て方を野菜栽培士が詳しく解説します。

種まき適期や植え付け適期・収穫適期など栽培時期と土作り・種まき・苗作り・肥料の与え方・水やり方法・収穫までの栽培管理、病害虫対策など、画像と動画を使って丁寧に解説しています。

Contents Menu

- コマツナの難易度と栽培のポイント

- 栽培時期

- 育てやすい品種

- 栽培前の準備(プランター・栽培用土・土作り・畝作り)

- 種まき

- 間引き

- 栽培管理(土寄せ・水やり・追肥 )

- 収穫

- 病害対策

- 害虫対策

- コマツナの育て方まとめ

動画で解説「コマツナの育て方」

YouTubeでも「コマツナの育て方」を解説しています。テキストを手元に置いて動画を一緒に見ると、より理解が深まります。チャンネル登録おすすめです。

コマツナの難易度と栽培のポイント

栽培難易度 ★★☆☆☆

コマツナは土壌の適応性が高く収穫までも短いため栽培の難易度は低めです。乾燥して水分不足になると葉が固くなるので、水やりをしっかりと行いましょう。

コマツナはアブラナ科の野菜で江戸時代から作られ、東京の小松川地区の地名が由来の葉野菜です。

適応力が高くプランターや植木鉢でも簡単に育つ初心者向けの野菜。コマツナの作り方はコツさえ分かれば簡単です!

コマツナは連作が可能で1年を通して育てられますが、特に育てやすいのは害虫被害の少ない秋(9月~10月頃)になります。

コマツナは保温栽培すれば厳寒期でも栽培できます。(参考:保温栽培のやり方)

コマツナに含まれるの栄養素は、βカロテン(ビタミンA)、ビタミンK、ビタミンB群、ビタミンC、ミネラル類はカルシウムやカリウムなどを豊富に含んでいる健康野菜です。

コマツナの栽培データ

| 科名 | アブラナ科 |

| 別名 | 小松菜 |

| 草丈 | 25cm以上 |

| 連作障害 | あり(1年) |

| 適した場所 | 日がよく当たる風通しの良い場所 |

| 日当たり | 🌞 or 🌤 |

| 土壌酸度 | pH6.0~6.5 |

| 株間 | 10cm以上 |

| 発芽適温 | 15~20℃ |

| 生育適温 | 15~20℃ |

| 種まき時期 | 3月~4月と9月~10月 |

| 発芽日数 | 3日~5日 |

| 苗植え付け時期 | 3月~4月と9月~11月 |

| 収穫時期 | 種まきから約1.5か月 |

栽培時期

コマツナは真夏と真冬を除いて通年栽培できる野菜です。(2月から12月まで年間を通して栽培が可能)。種まきから収穫までは35~45日です。

コマツナ栽培カレンダー

コマツナ栽培のコツとポイント

- コマツナの発芽適温は15~20℃で、生育適温は20~25℃。低温を好みます。

- 25℃以上の高温には弱いのですが、低温にはめっぽう強くて-3℃になっても枯れることがありません。

- コマツナは連作ができます。連作する時は元肥をしっかり施しておくと次もよく育ちます。

- コマツナは間引きながら育てます。間引きは早めに行うのがコツです。

- 1~2週間ずらして種をまくと無駄なく収穫ができます。

コマツナには寄せ植えできるコンパニオンプランツがあります。相性の良い野菜を組み合わせれば、同じ場所でたくさんの野菜を育てることができます。(もっと詳しく:コマツナと相性の良いコンパニオンプランツは?)

育てやすい品種

コマツナは一年を通して栽培できる、家庭菜園でも人気高い初心者向けの野菜です。種類も豊富で、ホームセンターでは様々な種類が販売されています。

コマツナの育てやすい品種には「照彩」「みすぎ」「楽天」「よかった菜」「裕次郎」などがあります。

基本的に丈夫な野菜ですから、どの品種を選んでもよほどのことがない限りは失敗することはありません。

コマツナの栽培方法

コマツナはプランター栽培と露地栽培が可能で、種からと苗からのどちらからでも栽培が始められます。ここからはコマツナの育て方を解説します。

栽培前に準備すること

コマツナの栽培を始める前にしておくことは、「道具と栽培用土の準備」栽培地の「土作り」「畝作り」などです。

プランターの選び方

コマツナを栽培するときのプランターサイズは小型タイプ(40cm程度)以上のものを利用しましょう。

適応力の高い野菜なので少数の株なら植木鉢などでも十分に栽培することができます。

栽培用土の種類

コマツナの栽培用土は、市販の培養土を利用すると袋を開けてすぐに使えるので便利です。

用土を自分で配合するときは、植え付けの2週間前までに赤玉土7:腐葉土2:バーミキュライト1、化学肥料を用土10ℓ当たり10~20gを混ぜたものを用意しましょう。

石灰を混ぜて酸度調整を行って、pH6.0~6.5にしておきます。

プランターに入れる用土の量は、ウォータースペースを残して、鉢の8分目程度にしておきます。

縁一杯まで用土を入れると水やりのときにこぼれてしまうからです。

露地栽培の土作りと畝作り

露地でコマツナを育てるときは、植え付けの2週間前までに酸度調整を終わらせておきましょう。

土作りのやり方

コマツナに適した土壌酸度はpH6.0~6.5です。苦土石灰をを入れて酸度調整をしましょう。(pHを1.0上げるには石灰が1㎡あたり400g必要になります。)

畝作りのやり方

植え付けの1週間前になったら、1㎡あたり堆肥を1kg、化成肥料を100gを、畝の全面に施してしっかりと耕しておきましょう。

コマツナ栽培で作る畝は平畝です。畝幅は40~50cm(2条植え)70~80cm(4条植え)、畝の高さは10~15cmに仕上げておきます。

土作りのコツとヒント

コマツナの土作りは、種をまく約2週間前には完了させておきましょう。

種まき

コマツナの種まきは直まきとポットまきができます。高温期と低温期を除けば、直まきでも発芽しやすい品種です。

発芽適温

コマツナの種まきに適した温度は15~20℃です。条件にもよりますが、最低は7℃、最高は25℃までなら発芽します。

発芽日数

コマツナは適温内であれば3日~5日で発芽が始まります。気温が低すぎたり高すぎたりすると発芽が遅れることがあります。

種をまく間隔(株間)

肉厚で甘みのある大きな茎葉を収穫したいときは株間を10cm以上にして、サラダなど生食に使うときは茎葉が柔らかくなるように株間を5cm以下で育てましょう。

種のまき方

コマツナの種のまき方ですが、コマツナは間引き菜を収穫しながら育てるので筋まきがおすすめです。

- 用土を湿らせておきます。

- 長い棒などで深さ10mm程度のまき溝をつけます。

- 1cm間隔で種をまきます。(条間は10cm~15cm)

- ごく薄く(約10mm)用土を被せます。

- たっぷりと水を与えます。

種まきのコツとヒント

- コマツナの種は好光性種子なので、深くまくと発芽率が下がるので注意しましょう。

- 土を被せたあとは、手のひらで上から軽く手で押さえて土と種を密着させておきます。

- 発芽するまでは種が乾燥させないことがポイントです。用土の表面が乾かないようにこまめに水やりを行いましょう。

間引き

コマツナの苗を間引くタイミング(間引く時期)や苗の間引き方を解説します。

間引きの時期(タイミング)

コマツナはすべての発芽が揃ったときが1回目の間引きのタイミングです。2回目の間引きは本葉が3~4枚前後になった頃に行いましょう。

苗の間引き方

1回目の間引きでは形の悪いものを間引いて3cm間隔(葉が重なり合わない程度)に間隔を広げましょう。

2回目の間引きでは、株間を5cm程度にします。遅くても本葉4~5枚のころまでには2回目の間引きを終わらせておきましょう。

間引いた苗はサラダにしたりスープに浮かべたりして、おいしく食べることができます。

間引きのコツとヒント

- 間引きは苗が込み合ったときに行いましょう。間引きのタイミングで苗が倒れないように土寄せしておきます。

- 苗が徒長する原因になるので間引きの時期が遅れないようにしましょう。

コマツナの栽培管理

土寄せ

苗の生育が盛んになって草丈が高くなると株が倒れやすくなります。株元に土を寄せて倒伏防止をしておきましょう。

また苗の根元が露出して太陽光が根に直接当たると、株の生育を弱める原因になります。

土寄せの時期(タイミング)

間引きや追肥のタイミングで株周辺の用土の表面を軽く耕して株元に土を寄せておきましょう。

プランターの場合は水やりで用土が減りやすいので、定期的に用土を足します。

水やり

コマツナの水やりは、苗の成長具合を見ながら与える量とタイミングを調整しましょう。

水やりのタイミング(頻度)

コマツナは種をまいて発芽するまでの間と芽が小さい間は、用土の表面が乾かないようにこまめに水やりをしましょう。

コマツナは多湿に弱い野菜です。苗が大きくなったら毎日水やりをする必要はなく、用土の表面が乾いたタイミングで与えましょう。

1回あたりの水やり量

コマツナの1回の水やりで与える量ですが、プランター栽培では底から水が染み出るくらいたっぷりと与えましょう。露地では1回あたり約1~1.5L与えます。

まいた種が流れたり小さな苗が倒されたりしないようにジョウロの口を上に向けて丁寧に水やりをしましょう。

水やりは回数を減らして1回あたりの量を多めに与える方が効果的です。

追肥

コマツナは栽培期間が短いため、元肥で育てるのが基本ですが、プランター栽培のときは地力が弱いため、茎葉の様子を見ながら追肥を行いましょう。

追肥の時期(タイミング)

コマツナの追肥時期は、2回目の間引きが終わった頃になります。追肥は必ず与えるわけでなく、茎葉が黄色に近いときや苗の生長が遅いときのみとします。

コマツナを連続して栽培しているときは、前作の肥料が残っているかもしれません。追肥が必要か不要かは茎葉の生長を見て判断しましょう。

苗が順調に育っているなら追肥は与えなくてもかまいません。

1回あたりの追肥の量

追肥は即効性の化成肥料を与えましょう。(遅効性のものや有機肥料では収穫までに効果が出ません。)

1回あたり10g程度を株の周辺にまいて用土と軽く混ぜ合わせて株元に寄せておきます。

水やりを兼ねて週に1回、液肥を与えてもかまいません。液肥は葉に掛からないように丁寧に与えましょう。

コマツナは種まきから収穫までの期間が短いので、溶けにくい固形肥料よりも液体肥料の方が向いています。

コマツナの収穫

コマツナの収穫方法は?種まきからの収穫適期や見た目の収穫時期を知って美味しい頃合いを見極めましょう!

収穫時期(タイミング)

コマツナの収穫までの日数は夏まきで25日~30日、春・秋播き45日~60日、晩秋播きで60日~100日です。

種まき時期や気温など栽培条件によって収穫までの日数には幅があります。

見た目で収穫時期を判断する

見た目で収穫時期を判断する時は、草丈が20~25cm程度になる頃が収穫適期です。

コマツナは草丈が25cmを超えると茎葉が固くなってアクが強くなります。収穫適期を逃さないようにしましょう。

収穫する時間帯

コマツナを収穫する時間帯は早朝か夕方のどちらかです。野菜は朝から夕方にかけて光合成を行って糖分(甘み)を作りだし、夜間は日中に作った糖分を使って根から窒素(エグ味や苦みになる成分)を吸収します。

早朝はみずみずしい代わりに甘みは少なめ、夕方は甘みが強い代わりに水分は少なめです。

秋まき以降で霜が降りる時期は朝採りは向きません。

収穫方法

コマツナの収穫方法ですが、ハサミで根元を切るか株元を手で持って引き抜きましょう。

春まきでは、とう立ちするので株ごと収穫しますが(株取り収穫)、秋まきでは外葉から摘み取って長期間の収穫を楽しむ方法(摘み取り収穫)もおすすめです。

摘み取り収穫をするときは、葉を摘み取ったタイミングで追肥を施しておくと株の中心から新しい芽が次々と生えてきます。

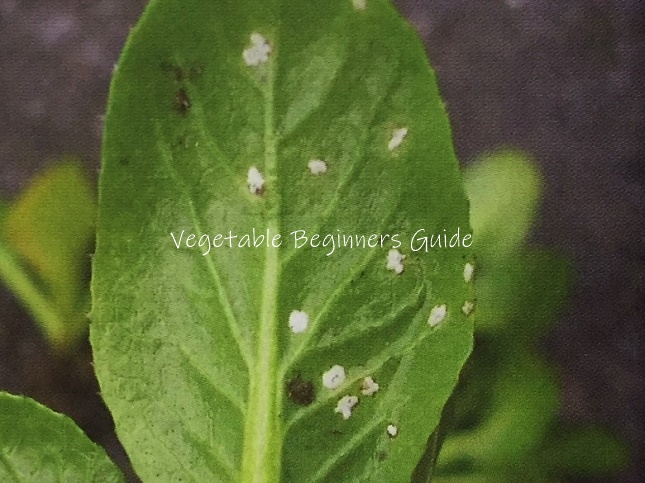

害虫対策

コマツナ栽培でよく見かける害虫の種類は、アブラムシやコナガの幼虫です。残渣(枯葉や枯草)を除去して住処をなくし、早めに駆除することやトンネル掛けが害虫の対策になります。

放っておくと葉っぱが穴だらけになるので早期発見を心がけ見つけたらすぐに駆除しましょう。コナガの幼虫は春と秋に多く発生します。

その他にも「アブラムシ」「ハムシ」などの被害にもよく遭い、連作するとキスジノミハムシの被害を受けやすくなります。

無農薬で育てる時は害虫被害を防ぐ為に、寒冷紗のトンネル掛けなどで対策しましょう。

病害対策

コマツナに発生しやすい病害は、春と秋の雨の多い時期に、べと病や白さび病などです。

コマツナの病害の対策ですが、発生初期に薬剤散布すればかなり効果があります。

1.株間を広めにとり風通しをよくする。

2.水やりによる土のはね返りを防止する。

3.雨に直接当たらない軒下などで栽培する

これの対策である程度は病害の発生を防ぐことができます。

コマツナの育て方まとめ

寒さには強いコマツナですが、真冬の低温期は寒冷紗のマルチングや霜対策としてビニルのトンネル掛けなどで対策すれば、より良質のコマツナが収穫できます。

コマツナを夏場に栽培するときは、黒色の寒冷紗のトンネル掛けで日よけをすると暑さに負けず育てられます。

コマツナは年間を通して栽培ができますが、最も美味しくなるのは秋から春にかけて。寒さや霜に当たると甘みが増して美味しさが倍増します。

10月以降に種をまくと摘み取り収穫で翌年の春頃まで収穫を楽しむことができます。

▷野菜作りの教科書VegetableBeginnersguide

YouTube公式チャンネル

YouTubeの動画でも野菜の育て方や野菜作りのコツなどを分かりやすくご紹介しています。チャンネル登録おすすめです。