ナスの育て方

ナスは春が植え付け適期です。日当たりと水はけの良い土壌に1か所あたり3~4粒深さ5mmで種をまいて、本葉が2~3枚の頃に元気な苗1本に間引きます。管理作業は支柱立て・摘果・整枝・水やり・追肥・土寄せなどです。約3か月で収穫できます。

失敗なしでナスを上手に栽培しましょう

ナスの育て方を野菜栽培士が詳しく解説します。

種まき適期や苗の植え付け適期・収穫適期など栽培時期と土作り・種まき・苗作り・肥料の与え方・水やり方法・収穫までの栽培管理、病害虫対策など、画像と動画を使って丁寧に解説しています

Contents Menu

- ナスの栽培難易度と育て方のコツ

- 栽培時期

- おすすめの品種

- 栽培前の準備(プランター・栽培用土・土作り・畝作り)

- 種まき

- 苗の植え付け

- 栽培管理 (仕立て・整枝・摘心・人工授粉・水やり・追肥・切り戻し)

- 収穫

- ナスの育て方まとめ

- 病害対策

- 害虫対策

動画で解説「ナスの育て方」

YouTubeでもナスの上手な育て方を解説しています。動画を見ながらテキストを読むと、より理解が深まるのでおすすめです。

ナスの栽培難易度と育て方のコツ

栽培難易度 ★★☆☆☆

ナスは土壌への適応性が高く日当たりの良い場所ならプランターでも露地栽培でも簡単に育てられます。

ナスはナス科の野菜でインド原産で高温多湿を好み日本の気候に合っているため、家庭菜園の中でも育てやすい野菜です。

ナスは品種も豊富で大小さまざまな形(丸ナス・卵形ナス・中長ナス・長形ナス)があり、色も紫だけでなく白色や緑など変わったものも出回っています。

ナスに含まれる栄養価ですが、ナスは栄養が無いと良く言われていますが、実はビタミンB群・Cなどのビタミン、カルシウム・鉄分・カリウムなどのミネラル成分、食物繊維などがバランス良く含まれる健康野菜です。

中でも食物繊維が豊富で、ナスの皮には紫黒色の色素アントシアニンやクロロゲン酸などの抗酸化成分「ポリフェノール」が含まれています。

ナスの栽培には種から育てる方法と苗から育てる方法がありますが、初心者はホームセンターなどで売り出されるポット苗から簡単でおすすめです。

ナスは種まきから収穫終了までの期間が長く、一度ピークが過ぎても7月頃に枝葉を切り戻せば、秋ナスの収穫が楽しめるお得な野菜です。

ナスの栽培データ

| 科名 | ナス科 |

| 別名 | 茄・茄子・ナスビなど |

| 草丈 | 60~100cm |

| 連作障害 | あり(4~5年) |

| 適した場所 | 日がよく当たる風通しの良い場所 |

| 日当たり | 🌞 |

| 土壌酸度 | pH6.0~6.5 |

| 株間 | 50~70cm以上 |

| 畝幅 | 50~70cm |

| 畝高 | 15~20cm(高畝) |

| 発芽適温 | 25~30℃ |

| 生育適温 | 22~30℃ |

| 種まき時期 | 2月~5月 |

| 発芽日数 | 5日~7日 |

| 苗植え付け時期 | 3月~6月 |

| 収穫時期 | 種まきから約3か月 |

ナスには寄せ植えできるコンパニオンプランツがあります。相性の良い野菜を組み合わせれば、同じ場所でたくさんの野菜を育てることができます。(参考:ナスと相性の良いコンパニオンプランツ)

栽培時期

ナスは春に植える野菜です。種まき時期は2月~4月、苗の植え付け時期は4月~5月です。収穫時期は種まきから約3か月(6月中旬~10月上旬)です。

ナス栽培カレンダー

育てやすい品種

ナスの品種は大きく分けると「丸ナス」「卵形ナス」「中長ナス」「長形ナス」「子ナス」があり、種類がとても多く、見た目も食味も様々です。料理に使う目的に合わせて選びましょう。

長ナスは細長い形のナスで肉質が緻密できめが細かいのが特徴。煮物や漬物に優れている品種です。

中長ナスは果皮が薄く作りやすいのが特徴。着果もよく多収性があるので初心者向けです。小ナスは果皮が薄く果肉が締まっているナスで、漬物に最適で食べやすいサイズのナスです。

ナスは種から育てるのが難しく連作にとても弱いので、初心者は接ぎ木苗を購入して育てる事をお勧めします。ナスのおすすめの品種

ナスの栽培方法

ナスはプランター栽培と露地栽培が可能で、種からと苗からのどちらからでも栽培が始められます。ここからはナスの育て方を解説します。

栽培前に準備しておくこと

ナスの栽培を始める前にしておくことは、「道具と栽培用土の準備」栽培地の「土作り」「畝作り」などです。

プランターの選び方

ナスは根を広く張る為、栽培に適したプランターサイズは大型サイズ(60㎝以上)で深底タイプ(深さ30㎝以上)を利用しましょう。

ナスの株間は40㎝以上なので、大型サイズのプランターでも1株だけにしましょう。

小さなプランターだと根が広く張れず、株の生育や収穫量に影響が出ることがあります。

用土の種類

ナス栽培に使う用土は市販の野菜の土(実野菜用)を利用すると袋を開けてすぐに植え付けができるのでおすすめです。

自分で用土を配合して準備するときは、赤玉土7:腐葉土2:バーミキュライト1を混ぜ合わせたものを使いましょう。

それに石灰を用土10ℓ当たり10gと、元肥として化成肥料を用土10ℓ当たり10~30g混ぜ合わせておきます。

プランターに用土を入れるときは、鉢の淵から2~3㎝ほど低い位置までにして、ウォータースペースを確保しておきましょう。

これは水やりのときに用土がこぼれて汚れないようにするためです。

露地栽培の土作りと畝作り

畑(露地栽培)でナスを育てるときは、植え付けの2週間前までに酸度調整を終わらせておきましょう。

土作りのやり方

植え付けの約2週間前には、石灰を150g/㎡・堆肥を3kg/㎡・化成肥料を(15:15:15)150g/㎡を畑に施して土作りを済ませておきます。

土壌の酸度調整

ナスに適した土壌酸度はpH6.0~6.5です。苦土石灰をを入れて酸度調整をしておきましょう。(pHを1.0上げるには石灰が1㎡あたり400g必要になります。)

植え付けの直前に石灰を入れると、根を傷めてしまうので注意が必要です。

畝作りのやり方

1週間前になったら畝を作っておきます。畝は用土をよく耕してから作りましょう。

ナス栽培に適した畝は高畝で、畝幅は50~60cm、畝の高さは15~20cmとします。

種まき

ナスは、畑に種をまく「直まき」とポリポットなどに種をまく「ポットまき」があります。2月~3月はポットまき、4月以降は直まきになります。種は浅まきが基本で、1か所あたり3~4粒まきましょう。

ナスを種から育てる

ナスは気温が高い時期は直まきし、気温が低い時期はポットまきがおすすめです。

ナスは温度や水やりなど発芽までの管理が難しいので、初心者はポットまきからチャレンジしてみましょう。

種まき適期

ナスの育苗期間は約85日です。

種まき時期は地域の気候によって変わります。中間地の場合、5月上旬に苗を植える予定のときは、2月上旬から中旬頃がナスの種まき時期になります。

発芽適温

ナスが発芽するには18℃~23℃が必要です。2月まきではビニルハウスなど温度を管理ができる場所で種をまきましょう。

直まきは日中の温度が25℃以上、夜間が18℃以上になってからです。気温が低いと発芽しなかったり発芽が遅れたりします。

ナスは昼と夜の温度差があるほど発芽が早まります。

発芽日数

ナスの発芽日数は通常だと5日~7日です。

ナスの発芽は種まき時期の温度に影響を受けるためえ、気温が低い時期は発芽するまでに日数がかかります。

種が発芽がしないときは温度をCheckしてみましょう。

種のまき方

ナスの種は光を嫌う「嫌光性種子」です。深まきすると発芽不良の原因になります。

ポットまき

ポットまきでは1か所あたり種を1~2粒まきます。

種を埋める深さは約10mm、淵から30mmほど下げて用土をいれ、種を置いてから上から細かな用土を10mmほど被せましょう。

種を用土に中に指で押し込んでもかまいません。

ナスの種は光を嫌う「嫌光性種子」で、種の長さの2~3倍が深さの目安です。

直まき

畑に直まきする時は50cmの間隔をあけて点まきします。1箇所あたり2~3粒ずつ、約10mmの深さに種をまきましょう。

瓶の底などを用土に押し当ててまき穴を作ると発芽が揃いやすくなります。

種をまいたあとは、種と用土が密着するように上から手で軽く押さえておきましょう。

種まきのコツとヒント

ナスの種が発芽してからは、温度を10~30℃の範囲で管理して苗の植え付け適期までポットで育てましょう。(参考:ナスが発芽しない原因と対策 )

育苗後半は生育が良くなり苗が込み合っていると徒長しやすくなります。

葉が触れ合わないように株間を広げ水やりを抑えることがガッチリとした固い苗に育てるポイントです。

苗の植え付け

高温を好むナスは、苗は気温が十分に上がる4月以降に植え付けます。植え付けに適した苗の大きさは本葉が6~7枚になる頃で、晴れの日の午前中の涼しい時間帯に行いましょう。

ナスを苗から育てる

植え付けに適した苗は、徒長していないできるだけ節の太いしっかりしたものを選ぶのがポイントです。

種から植える場合は定植しやすいようにポットにまきます。ナスの育苗期間は約85日です。

直接畑にまく場合は根が地中深くまで張るので、深く耕して元肥をしっかり施しておく事がポイントです。

植え付け適期

ナスは高温を好むため、気温が十分に上がる4月下旬以降(日中の気温が20℃を超えて)から植え付けましょう。6月頃まで植え付けができます。

生育適温

ナスの生育に適した温度は22~30℃です。

苗の植え付け間隔(株間)

ナスの植え方ですが、株間(苗と苗の間隔)を最低でも50cm以上空けることが収穫量を増やすコツです。プランターで育てる時でも40cm以上を確保しましょう。

苗の植え方

ナスの苗を植える時期や苗の植え方について解説します。

苗を植える場所に根鉢より一回り大きな植え穴を掘っておきましょう。(プランター栽培では用土をポットの高さ分だけ低くしておきます。)

植え穴の底を平らにしておくのがポイントです。底が凸凹していると、根鉢と用土の間に空間ができてしまって根付きが悪くなってしまいます。

ポットを逆さにして根鉢を壊さないように丁寧に苗を取り出して用土の上に置きます。

子葉(ふた葉)が埋まらないように注意しながら用土を根鉢の周りに入れます。

根鉢と用土の間に隙間ができないように株元を軽く押さえておきましょう。

苗の植え付けのコツとヒント

植え付けが終わったら仮の支柱を立てておきます。強風や豪雨(水やり)で苗が倒れないようにするためです。

植え付けの1~2時間前になったらポットを軽く水に浸しておきましょう。ナスの苗の根着きがよくなり、苗をポットから取り出すときに根鉢も壊れにくくなります。

ナスの栽培管理

仕立て

ナスは放任でも育ちますが、枝数が多くなって葉が込み合うと養分と水分が茎葉に取られて大きな果実がなりません。仕立てと整枝を正しく行いましょう。

仕立ての時期

ナスの仕立ては1番花が開花したあとに、花のすぐ下に脇芽が数本出て伸びてくるタイミングで行います。

仕立てのやり方

主枝(中央の一番太い枝)1本と、1番花の下から発生する勢いのある側枝(脇芽)を2本だけ残して、合計3本の枝を伸ばして育てる仕立てが基本になります。

整枝と摘葉

大きな果実を収穫するためには、摘葉をして果実への日当たりを良くすることがポイントです。株元の葉を摘葉することで風通しが良くなり、病害や害虫の発生を予防できます。

萎れた茎葉や枯れた茎葉を残しておくと、病害の発生や害虫の住処になるため定期的に摘み取っておきます。

上部の茎葉に水分と養分をしっかりと送るため、2本の側枝より下から出る脇芽と株元付近から伸びる脇芽はすべて取り除きましょう。

摘心

ナスは伸ばした3本の枝が草丈が100cmを超えたら、主枝と側枝の先端を摘心しましょう。先端を摘み取ることでさらに側枝がたくさん伸びて収穫量が増えます。

残した3本の枝からは脇芽が次々と伸びて、そのまま放置しておくと無駄に枝が増えて実が小さくなってしまいます。(もっと詳しく:ナスの実がならない・ナスの実が小さい原因と対策 )

残した3本の枝から伸びた脇芽は、花が咲いたらその先の葉を1枚だけ残して摘心しておきます。

果実の収穫が終わったら、果実の下の葉を2枚残して枝を切り落としておきましょう。

摘果(摘花)

ナスは栽培初期に株を大きくすることで多収穫が期待できます。生育初期の株の生長が弱いときは、第1果~第3果までは摘み取ってしまいましょう。

人工授粉

ナスの第1果の着果は、収穫量を増やす上で重要な管理ポイントになります。開花したら確実に人工授粉を行いましょう。花の中央部分を筆や綿棒などでこすって授粉させます。

ナスの第1果の着果は生育状態によって判断しましょう。養分と水分を実や茎葉にバランスよく行き渡るように調整することで、株が大きくなって実成りが変わります

葉が大きく枝に勢いがありすぎる株は、第1果を人工授粉して実を確実に着けさせます。実に養分と水分が回ることで樹勢を抑えることができます。

逆に樹勢が弱いときは株に養分と水分を行き渡らせるために一番果は早めに摘み取ってしまいましょう。摘み取っても次に咲く花が一番果となるので心配はいりません。

曇天や気温の低い日が続いて着果が難しい時は、ホルモン剤(トマトーンを20~30倍に薄めた液)を利用して着果させます。

株の勢いを判断するに

草勢の良し悪しは、枝の先端の葉数や花の雄しべの伸び具合を判断基準とします。

勢いのある株は、開花した位置の上には4~5枚の葉が付き、花の中央から伸びる雌しべが雄しべより長くなります。

一方、勢いのない株は花の上の葉が1~2枚と少なく、雌しべが雄しべより短くなります。さらに勢いがなくなると、主茎の先端に花が咲いたり花が落ちたりします。

切り戻し

ナスは更新剪定を行う事で長く収穫を楽しめます。更新剪定とは1つの枝に葉を数枚だけ切り落とす作業のことです。根を切って地上部の茎葉を7割ほど剪定しましょう。

ナスの切り戻しはいつやるの?

ナスは7月下旬以降に収穫のピークを迎え、少しずつ収穫量が減っていきます。株の状態が良ければ葉を1~2枚残して切り戻してやると秋ナスを収穫することができます。

更新剪定から1カ月ほど経つと株が元気を取り戻し、霜が降りる10月初め頃まで収穫を楽しめます。

切り戻しは気温が低いと株が育たず収穫ができなくなります。8月上旬までに終わらせるようにしましょう。

切り戻しのコツとヒント

枝を切り落とすのと同時に、株元から30cm離れた位置にスコップを入れて古い根を切っておきます。古い根を切ると新しい根が生えてきます。スコップを入れたあとは、追肥(堆肥やぼかし肥・化成肥料など)と水やりをたっぷりと与えておきましょう。

水やり

ナスは生長に合わせて水やりの量を変えましょう。生育初期は多め、実が着くまでの中盤は用土の表面が乾いたときに、実がなりたら朝と夕の1日2回水やりをします。

水やりの頻度(タイミング)

ナスは「水で作る」と言われるように、水分量を多く必要とする野菜です。種まきから発芽までの間と苗を植えて約1週間は土の表面が乾かないようこまめに水やりをしましょう。

収穫までまでの水やりは、土の表面が乾燥してきたタイミングで行います。過多な水やりは病害の原因となるので、用土の表面が乾いたときに与えるようにします。

果実の収穫が始まる頃になると気温も高くなり水をたくさん吸収するので、朝と夕方の2回水やりをしましょう。

1回あたりの水やり量

用土の表面が乾いていたら、たっぷりと水を与えるようにしましょう。地中深くまで染み込むように与えるのがコツです。

水やりの回数を増やすよりも一度の水やり時にたっぷりと与えるほうがより効果的です。

水やりのコツとヒント

正しく水やりを行うと健康な苗に育ち、立派な果実を実らせることができます。ナスは暑さには強いのですが乾燥には非常に弱いので、夏場(7月中旬)以降は乾燥を防ぐためにわらを5~8cm程度敷いておくと乾燥を防ぐ事ができます。

追肥

ナスは多肥性と言って追肥を多く必要とする野菜です。追肥は植え付けから約1か月後からスタートさせます。それ以降はタイミングよく適量与えることで多収穫に繋がります。

追肥の時期

ナスの追肥のタイミングですが、苗を植えてから1ヶ月間は追肥の必要はなく元肥を中心に育てましょう。

1番花の果実が膨らみ始める時期(定植後1カ月ほど経った頃)から追肥をはじめます。

それ以降の追肥は約2週間に1回の頻度で与えますが、株につく果実数を見ながら回数を調整しましょう。

与える肥料の種類

ナスは肥料を好むので、実がなりだしたら即効性の肥料を与えるようにします。

株の勢いが弱いときや下葉が黄色いときはチッソ分の比率が高いものを与え、実がたくさんつきだしたらリン酸の比率が高いものを与えましょう。

1回あたりの追肥の量

1回の追肥で与える量は1株当たり10~20gです。

ナスは肥料食いと言われる野菜で肥料切れを良く起こします。果実がなり始めたら株を疲れさせない為にも定期的な追肥を施しましょう。

追肥のタイミングは2週間~半月に1回程度ですが、肥料が足りているかいないかは花を見て中央の雌しべが周りの雄しべより長ければ肥料が足りているサインです。

一方、雌しべが短くて雄しべに隠れている時は肥料が足りていないサインです。

追肥のコツとヒント

水やりなどで用土が減ると根が表面に出てしまうので、根を傷めないように追肥と同時に土寄せして(または、用土を足して)おきましょう。

収穫

ナスは開花してから20日~25日で収穫適期を迎えます。品種によって違いがありますが、果実の大きさが80~120gが収穫のタイミングです。

収穫適期(収穫のタイミング)

見た目で収穫適期を判断する

長卵形の品種は10cm~13cm、中長系品種で長さ10cm、小ナスで7~8cmが美味しいサイズ。ガクのトゲが尖っていて、果実をしっかり包んでいるものが品質の良いナスです。

収穫する時間帯

ナスを収穫する時間帯は朝方がおすすめ。野菜は朝から夕方にかけて光合成を行って糖分(甘み)を作りだし、夕方から夜間にかけて養分を果実に送ります。

気温が上がってからではみずみずしさが失くなってしまいます。また気温が高くなってから収穫したものは傷みも早くなります。

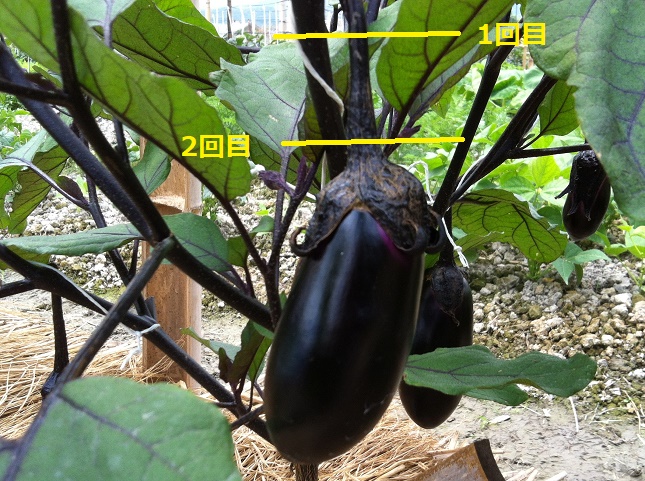

収穫方法

ナスは果実に傷をつけないようにハサミで丁寧に収穫しましょう。茎は2回切りするときれいに収穫できます。

1回目は枝元を切り取り、2回目にヘタ側の茎を切り落とします。

果実を大きく育てようと長期間放っておいたり果実を多く実らせると株が疲れてみるみる収穫量が減ってしまいます。

ナスは大きくなりすぎるとアクが強くなってしまいます。未成熟なうちに収穫しましょう。

保存方法

ナスは収穫中に果実を乾燥させないよう直射日光に当たらないようにしましょう。収穫した果実は冷蔵庫で保存します。

収穫のコツとヒント

側枝から脇芽を伸ばしてそこに実を付けさせるようにするのが多く収穫するコツです。ナスは種取りができます。収穫量が減ってきたら来年用の種を採ってみましょう。参考:ナスの種の取り方

害虫対策

ナスの害虫対策は早期発見と早期駆除が最大のポイントです。ナスに集まる害虫の種類と対策について解説します。

ナス栽培でよく見かける害虫

ナスに集まる害虫は、アブラムシ、コナジラミ、アザミウマ、テントウムシダマシ、ヨトウガ、ハスモンヨトウなどです。

害虫の対策と駆除

ナスに集まる害虫は種類が多く発生してからの駆除は大変です。寒冷紗などで害虫の飛来を防ぐのが一番有効です。

薬剤を使わない方法には、粘着テープで駆除するやり方があります。コナジラミやアブラムシには黄色の粘着テープ、アザミウマ類には青色の粘着テープを使って駆除できます。

害虫の被害がひどくて手に負えなくなったら、主枝を株元の1芽まで切り戻すのもひとつの手です。新しく主枝を立て直せば秋には再度収穫を楽しめます。(参考:ナスの病害虫対策)

病害対策

ナス栽培では病害の発生を防ぐために、通風、採光をよくするとともに早期発見と防除に努めるようにしましょう。

ナス栽培で見かける病害の種類

ナスが掛かりやすい病害は、ナスは梅雨の時期に曇や雨の日が続くと灰色かび病や褐色腐敗病、すすかび病が発生することがあります。

あと連作障害で青枯れ病や半身萎凋病が収発生することがあります。症状としては株や全体が急激に萎れ始めそのまま回復することなく枯れてしまいます。

連作をする時は必ず接ぎ木苗を植えるようにするのが病害の発生を抑えるコツとなります。

ナスの育て方まとめ

ナスは深く根を張る性質のため深底の鉢で栽培することが上手に育てるポイントです。露地栽培では高畝にするか、深めに耕すように心掛けましょう。

土壌の多湿には順応性がありますが、乾燥には非常に弱い性質をしています。7月以降の気温が高くなる時期は、乾燥防止対策として敷き藁をしましょう。

収穫が始まってからの水切れと肥料切れは、実なりが悪くなる原因になります。追肥をタイミングよく行うことが収穫量を増やすポイントです。(参考:ナスの実がならない・ナスの実が小さい原因と対策)

ナスは他の野菜との混植ができますが、相性が良い野菜と悪い野菜があるので何を植えるか品種の選び方が大切です。(もっと詳しく:ナスと相性の良いコンパニオンプランツ)

この記事の著者

べじっと(佐藤 陽子)|家庭菜園アドバイザー

淡路島で栽培歴25年の兼業農家。小さなベランダ菜園から始め、現在はお米の他、年間30種類以上の野菜を育てています。日本園芸協会「美味野菜栽培士」資格保有。野菜づくりの楽しさを多くの人に伝えるべく、初心者向けのYouTubeチャンネルも運営中。

▶ 詳しいプロフィールはこちら(リンク)

▶ Twitter | (活動リンク)

▷野菜作りの教科書VegetablesBeginnersGuide!